Hemingway Lounge | Uhlandstr. 26 | 76135 Karlsruhe

LIVE! . music, life et cetera .

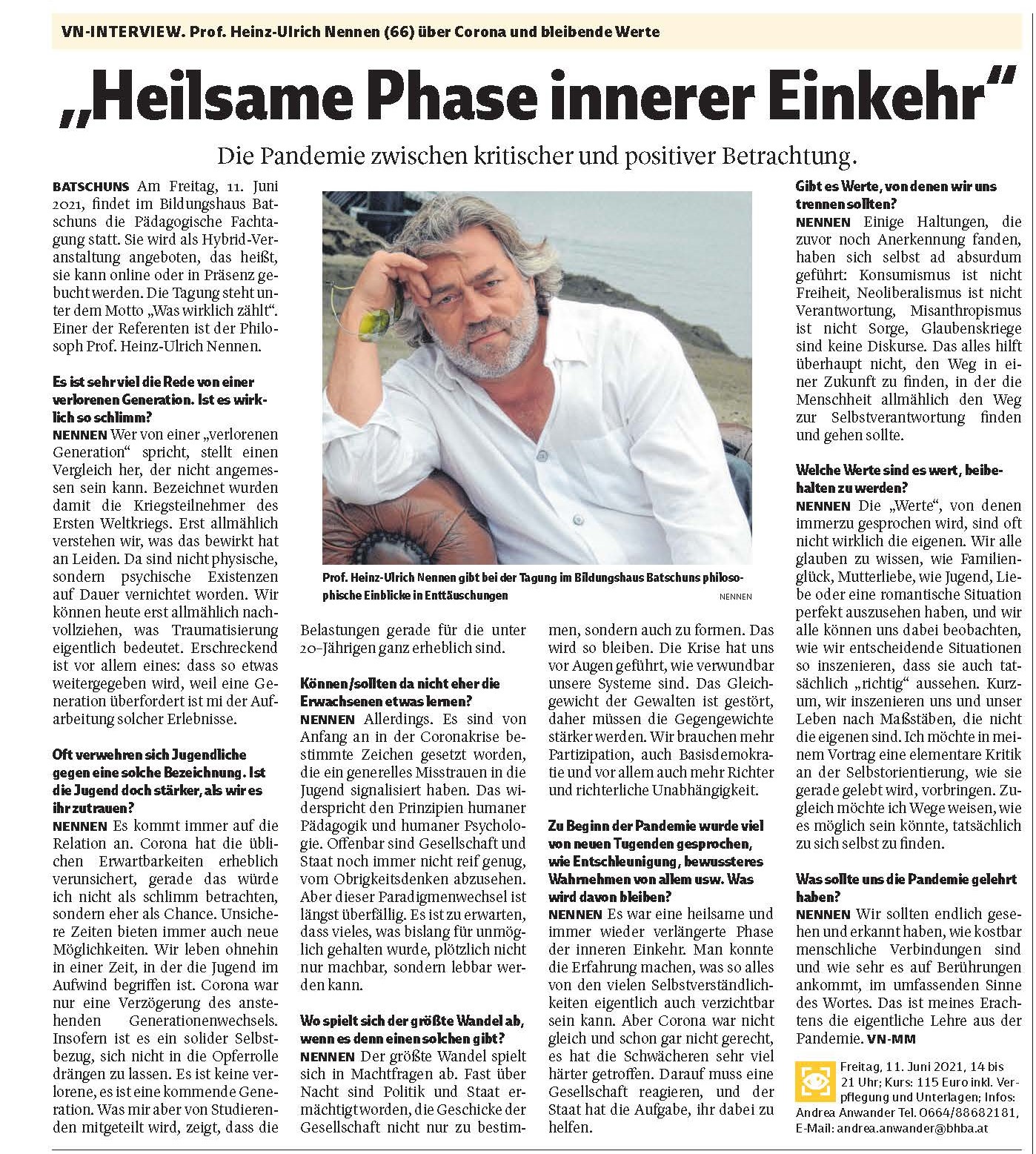

Talk mit Prof. Dr. Heinz–Ulrich Nennen: “Von Freiheitsliebe und der Sehnsucht nach Kontrolle” .

Was hat das Corona–Virus mit uns gemacht? Wie weit hat es die Welt verändert und wird sie noch verändern? Welche Tiefen hat das Virus in der Gesellschaft bloßgelegt?—Könnte es zu solchen Fragen am Beginn der „Rückkehr der Freiheit“ einen kompetenteren Gesprächspartner geben als ein Professor für Philosophie an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)?

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen Gesprächspartner von Ullrich Eidenmüller beim traditionellen Talk in der Hemingway Lounge sein. Der Philosoph, der seine Zeitgeist–Analysen seit Jahren aus seinem Wohnmobil am Kanal in Münster schreibt, analysiert die Auswirkungen auf das tägliche Leben, den „Verlust an Nähe, den wir zu verkraften haben, die Unkultur der Verunglimpfung Andersdenkender, das frühe Schließen der gesellschaftlichen Diskurse schon im März 2020“.

Freuen Sie sich auf ein spritziges und tiefgehendes Gespräch in der wiedereröffneten Lounge, untermalt wie immer von der Musik, die Prof. Dr. Heinz–Ulrich Nennen mitbringt.