Über Momente des Glücks, für die zu leben sich lohnt

In der Medizin setzen nicht-invasive Eingriffe inzwischen neue Maßstäbe. Derweil betreibt die Politik noch immer hemdsärmeligen Interventionismus. Vernunft oder gar Geist sind unerwünscht.

So ist die Homöopathie dieser Tage gestrichen worden von den Fortbildungen für Ärzten. Sie paßt nicht mehr in diese selbstverliebte Zeit. Man glaubt, größere Probleme nur mit schweren Waffen „lösen“ zu können. – Es wäre aber zu empfehlen, mehr über Soziale Systeme zur Kenntnis zu nehmen.

Die Maulaffen-Performance aus Coronas Zeiten wird unbeirrt weiter fortgesetzt. Dabei ist die Welt längst aus dem Rhythmus geraten, weil Politiker in vielen Ländern allen Ernstes meinten, sie könnten auf Handsteuerung umschalten. Größenwahn inmitten einer Krise ist das Dümmste, was passieren kann.

Es gibt nämlich gar kein Cockpit, keine Brücke mit Kapitän und Steuermann. Soziale Systeme haben alle ihren eigenen Autopiloten. Sie steuern sich selbst, ganz im Sinne ihrer internen Codes, ob Politik, Wissenschaft, Gesundheit, Recht, Religion, Kunst oder Liebe. – Es gibt keine Hebel der Macht. Das sind naïve Vorstellungen, die eigentlich nie der Wirklichkeit entsprachen.

Allerdings gibt es mehr oder minder große Dummheiten, die anfangs noch naiv, dann aber fahrlässig und bald schon unverantwortlich werden. „Gut gemeint“ ist nicht „gut gemacht“, beileibe nicht.

Wer sich keinen Kopf macht, kann ihn auch nicht verlieren, das glauben wohl manche von denen, die immer vorneweg sind:

„So tu doch was!“

„Was soll ich denn tun?“

„Das weiß ich auch nicht. -

Aber tu doch endlich irgendwas!“

Auch das 9 Euro-Ticket ist wieder so eine prekäre Meisterleistung. Es ist überhaupt keine gute Idee, gleich ganze Systeme zu marodieren, so wie zuvor noch die Kliniken in der Corona-Krise. Inzwischen sitzen alle erdenklichen Leute spaßeshalber im Zug und nehmen denen die Plätze weg, die nur zur Arbeit fahren. – Das Bahn-Bashing ist jetzt zur Freizeitunterhaltung geworden.

Oder der staatliche Tankrabatt, der nicht wirklich an der Tanksäule ankommt, weil er vorher abgefischt wird. Und dann regen sich alle wieder auf über die bösen Spekulanten. – Es war seinerzeit eine Freude, als manche davon kalt erwischt wurden im Lockdown.

Sie hatten große Kontingente an Sprit in Termingeschäften erworben aber gar keine eigenen Lagerkapazitäten. Als sie die Ware zum erhöhten Preis abnehmen sollten, mußten manche draufzahlen, damit ihnen irgendwer das Zeug zum Dumpingpreis noch vor der Lieferung abkauft.

Was kann Politik? Wenn sie klug, vielleicht sogar vernünftig oder eventuell auch geistreich wäre, dann könnte sie einiges bewirken. Aber nicht durch Södern, Flickschusterei und Populismus. Jetzt mal eben eine Übergewinnsteuer zu beschließen, ist bereits am wissenschaftlichen Dienst gescheitert. Das geht glücklicherweise nicht auch noch, weil ein paar Grundgesetze im Wege stehen.

Wir haben Privatwirtschaft und diese setzt sich selbst ihre Ziele, wie jedes andere System auch. – Schlechte Politik bringt aber die Systeme derart aus der Routine, so daß Desaster nicht mehr ausgeschlossen sind. So war und ist der Umgang des Staates mit Bahn, Bildung und Gesundheit einfach nur katastrophal. Mal eben Kindergärten und Schulen schließen, das war auch wieder so eine Meisterleistung.

Ins Gesundheitswesen hat die Politik derart krass hineinregiert, so daß der eigentliche Zweck längst ins Hintertreffen geraten ist. Geht es wirklich noch um Gesundheit, wo die Fallpauschalen alles beherrschen?

Neuerdings sind bereits die ersten Investoren auf besonders lukrative Arztpraxen aufmerksam geworden? Krankenhäuser sind bereits Spekulationsobjekte, die natürlich nur noch vorhalten, was sich rentiert, nicht gesundheitlich, sondern eben ökonomisch. – Und die Vorfinanzierung teurer Geräte für Facharztpraxen ist offenbar die nächste Stufe.

Aber die Patienten spielen mit und lassen sich brav von Termin zu Termin schicken. Es passiert ja was, es wird ja was getan. Auf den Dossiers der Laboruntersuchungen finden sich Handreichungen für den werten Leser, für die man keinen Arzt mehr braucht. – Es ist ausgewiesen, was als „normal” gilt und was gemessen wurde. Aber die Normalität wurde als solche oft aus ganz anderen Gründen beschlossen, die mit Gesundheit selbst nichts zu tun hat. So sind die Werte für Blutdruck immer wieder gesenkt worden und die Zahl der Patienten stieg. Die wundersame Vermehrung gibt es also auch in der Medizin.

Wer wird sich da noch vertrauensvoll in die Hände solcher Weißkittel begeben? – Aber die Leute vertrauen doch nur zu gern, um die eigenen Verantwortung nicht spüren und schon gar nicht tragen zu müssen. Wir leben in Zeiten eines neuen Paternalismus.

Die Allermeisten konsumieren ihre eigene Unmündigkeit. Sie wollen mit der eigenen Erkrankung höchstselbst eigentlich nichts zu tun haben. Also sind sie auch nicht wirklich bei der Sache, dabei sollte es doch eigentlich um Heilung gehen.

Krankheit ist dann kein Weg mehr, sondern nur wie Kalk im Wasserkessel, der weggemacht werden soll. Wenn ein Leiden „nur” psychisch bedingt ist, dann ist es eher so etwas wie pure Einbildung. – Nur, was sich messen läßt, hat ein Recht darauf, überhaupt ernst genommen zu werden. Kann man Geistlosigkeit messen?

Der neue Diskurs über Depression, der interessanterweise von namhaften Comedians wie Schmidt, Sträter und Krömer angestoßen wurde, dürfte allerdings nicht ohne Wirkung bleiben. – Es gibt zu denken, daß ausgerechnet die Lustigsten unter den Mitmenschen die erforderliche Eloquenz aufbringen, endlich zu sagen, daß der Clown hinter seiner Maske weint und wie ihm dabei zu Mute ist.

Wir leben in bewegten Zeiten. Es ist Chaos genug, mehr geht eigentlich nicht. – Im Hintergrund steht eine Medienrevolution, die ihresgleichen sucht. Nur noch die Erfindung des Buchdrucks kann der Kulturrevolution, die nun ansteht, überhaupt noch das Wasser reichen.

Unter diesen Umständen verändert sich auch die Rolle von Politikern ganz radikal. Daher rühren auch die fortwährenden Versuche, das Netz der Netze unter Kontrolle zu bekommen. – Aber so viel läßt sich jetzt schon mit Gewißheit sagen: Es wird nicht gelingen. Wenn es eine Energiequelle gibt, von der die Kulturgeschichte angetrieben wird, dann ist es die Sehnsucht nach Individualität und individueller Anerkennung.

In diesen Zeiten ist ein „Tal der Ahnungslosen“, wie noch in der DDR, als die Antennen bei Dresden nicht hoch genug sein konnten, um Westfernsehen zu empfangen, gar nicht mehr denkbar. In den hinterletzten Winkeln der Welt wissen alle, daß woanders ein anderes Leben geführt und andere Werte gelebt werden. Die dogmatische Begründung der „Hirten“, Tugendwächter und Gesinnungswächter, verfängt einfach nicht mehr. Es gibt immer Alternativen!

Auch im gar nicht mehr ganz so freien Westen zeigen sich Veränderungen. Die Diskurse finden nicht mehr nur in der „Systempresse“ statt, sondern überall. Und sie werden derart divers, so daß sich manche Vertreter der Presse in Missionare verwandelt haben, die wie vor Zeiten in fremden Ländern den „Aberglauben“ bekämpften, um ihre „frohe Botschaft“ vorzubereiten. – Ganz so froh war die Botschaft für die Natives dann doch nicht, wenn man bedenkt, daß außereuropäischen Kulturen einfach der eigenen Identität beraubt wurde, um sie unter die Fuchtel fremder Herrschaft zu zwingen und Geschäfte auf ihre Kosten zu machen.

Der Westen hat unendliches Leid über alle erdenklichen Kulturen gebracht. Schweigen wir hier von den Niederlanden, von Belgien oder Frankreich. Um nur ein Beispiel zu bringen: Die Briten haben während ihrer Besatzungszeit den Indern die Sinnenfreude ausgetrieben, weil sie bei sich zuhause gerade ihren Viktorianismus hatten und den Frauen gar keine und schon gar keine eigene Lust zugestehen mochten. – Noch heute zeigen sich die traumatischen Spätfolgen in Indien anhand von Gewaltverbrechen mit sexuellem Hintergrund.

Die fremde Herrschaft ist zwar abgezogen, man hat aber seither keinen eigenen Umgang mit Sinnenfreuden mehr, sondern eine repressive Scheu und ein Schamempfinden, unter dem es brodelt und kocht. – Die Kultur wurde mutwillig zerstört, nur um Geschäfte zu machen. Es fehlt der Respekt vor dem Geist, wo immer nur aufs Materielle gestarrt wird.

Man denke nur an den Opiumhandel in China. Das geschah, um die eigentlich stabile Kultur in China empfindlich zu schwächen und das Land mithilfe dieser Sucht in die Kniee zu zwingen. – Der Westen möge sich also bitte nicht so aufspielen, er sollte erst einmal Buße tun, im Gedenken an diese Verbrechen. Und wenn man bedenkt, daß ein Gutteil der Landesgrenzen von den Briten gezogen wurde, in Afrika und in Asien, bewußt mitten durch Stammesgebiete, weil man den Hader immer wieder für eigene Zwecke instrumentalisieren wollte.

Man kann inzwischen erstaunlich viel über miese Machenschaften wissen. Das meiste davon ist nicht einmal mehr geheim, sondern läßt sich im Zweifelsfall mit Links sehr schnell dokumentieren. Das ist es, was das Netz ausmacht. – So war es eine Sternstunde, als die Planespotter an verschiedenen Flughäfen der Welt ihre Beobachtungen untereinander abstimmten und dann publik wurde, daß es regelrechte Folterflüge im Auftrag der CIA gab und daß die USA in Europa geheime Gefängnisse betreibt.

Wir stehen erst am Anfang einer neuen, unübersehbar mächtigen Kulturrevolution. So etwas dauert mehrere Generationen und das Netz läuft sich gerade erst warm.

Auf eine Medienrevolution folgt immer eine Kulturrevolution, weil ja nun noch mehr Menschen miteinander ins Gespräch kommen, ohne daß sich Herrscher oder Priester noch dazwischenschalten könnten.

Zuvor entschied die Kirche, ob und wie ein Text das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Aber der Buchdruck machte die Kontrolle der Kommunikation durch die Kirche unmöglich. Fortan entschieden schnell namhaft werdende Drucker, was sie drucken wollten, aus ganz eigenen Motiven heraus. – Darauf ging die Zensur von der Kirche an den Staat über.

Martin Luther hielt nicht viel vom Buchdruck, aber bösartige Karikaturen über Papst und Kirche brachten seiner Reformation erst den richtigen Schwung. Der Papst als Schwein mit der dreifachen Krone, das konnten auch Leute verstehen, die noch nicht des Lesens mächtig waren.

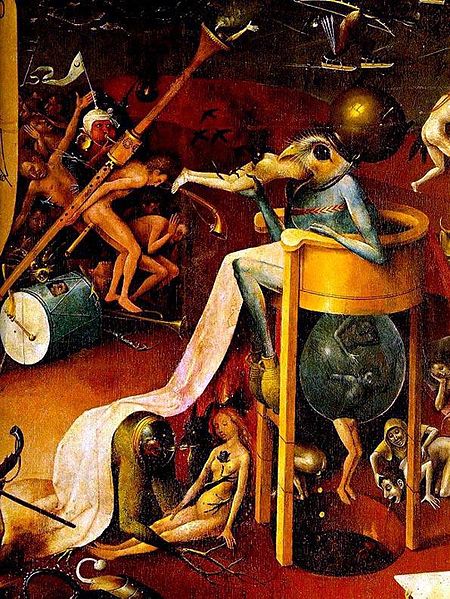

Darauf kam die Zeitungspresse und mit ihr kamen Parlamente, Parteien und Politiker. Und mit dem Radio kamen totalitäre Systeme auf, wie Faschismus oder Sozialismus. Neue Medien sind zu vielerlei einsetzbar, im Guten wie auch im Bösen. – Derweil splittet „die“ Öffentlichkeit sich immer weiter auf. Es gibt nicht mehr die einzig wahre herrschende Meinung aller Wohlmeinenden und Wohlinformierten.

Manche unter den Politikern kommen in ihrer neuen Rolle gar nicht mehr an. Sie können sich nicht mehr als „Repräsentanten“ verstehen, als Volksvertreter, weil das „Volk“ selbst mündig geworden ist und niemanden mehr braucht, der noch das Wort stellvertretend ergreift.

Die Zeiten sind vergangen, als Politiker noch in aller Eitelkeit betonten, sie seien die nächste Woche wieder in der Hauptstadt. Dort würden sie dann turnusmäßig auf irgendeine Wichtigkeit von Mensch treffen, um bei Gelegenheit das gemeinsame Anliegen umso dringlicher vorzutragen. – Man sollte sich aufgehoben, ernst genommen, verstanden und vertreten fühlen.

Jetzt braucht es sie nicht mehr, diese Form der Repräsentative Demokratie, weil sich alle selbst ausdrücken und insofern auch repräsentieren können. Es gilt, endlich mehr Demokratie zu wagen. – Warum wählen wir den Bundespräsidenten nicht online? Wahlmänner braucht es nicht mehr, also auch nicht mehr eine Bundesversammlung.

Die Rolle von Religionsfürsten, Priestern und „Hirten“ ist vakant geworden. Daher ist es auch kein Skandal mehr, wenn sich ein Bischof aus dem Ruhrgebiet vor etwa 10 Jahren in voller Überzeugung noch gegen die gleichgeschlechtliche Elternschaft aussprach, von wegen, das sei „widernatürlich“, Kinder bräuchten nun einmal Vater und Mutter. Das ist inzwischen einfach nur noch eine beliebige Meinungsäußerung. – Rosa von Praunheim saß mit in der Diskussionsrunde und sagte baff nicht ohne Schmunzeln: Daß er das noch mal erleben dürfte!

Es ist alles auch ein bißchen viel, was sich in den letzten Jahrzehnten so alles radikal gewandelt hat. Und Manchen geht es noch immer nicht schnell genug. Dagegen hilft eine Sentenz von Niklas Luhmann: Viele würden immerzu noch mehr Veränderungen verlangen, ohne aber zu bedenken, „wie schnell wir schon fahren“.

Jede Intervention führt zu Gegen-Reaktionen von Seiten der Sozialen Systeme, die sich ihrerseits auf die veränderten „Umweltbedingungen” einstellen, wie die Mineralöl-Spekulanten, die bei der Gelegenheit ganz außerordentliche Gewinne erwirtschaften werden. – Das stützt übrigens auch einen schlimmen Verdacht, dem bedingungslosen Grundeinkommen gegenüber.

Im Prinzip kann man nur für ein Grundgehalt sein, wenn es denn wirklich so kommen würde, wie es im Traum erscheint: Eine Gesellschaft, in der Menschen einander durch Kreativität beglücken, die sich endlich darauf verstünde, die vielen schlummernden Talente in vielen von uns zu erwecken. Wäre das nicht wirklich lebenswert und sogar liebenswert? – Aber wie beim Tankrabatt würde schlußendlich nur eines die Folge eines solchen Grundeinkommens sein: Die Mieten würden steigen, weil Vermieter nun einmal mit Mietwohnraum spekulieren, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen.

Nein, die Welt ist überhaupt nicht einfach. Das Getue von Politikern mit ihrem Hang zum Interventionismus ist Budenzauber. Deswegen hat man den Tankrabatt auch nicht an dem Großhandel gegeben, dann wäre er an den Tankstellen angekommen. Auf den Hype kam es an, auf die Show, what ever it costs.

Die Religion soll dieser Tage durch eine deterministische Wissenschaft ersetzt werden, die päpstlicher sein soll als der Papst. – „Follow the Science?“, da fragt sich nur wohin. Im übrigen, gibt es etwas Dümmeres als diesen Spruch?

Man kann eine Hürde auch nehmen, indem man sie nicht etwa überspringt, sondern „unterbietet”, wie Trump, Johnson, Erdogan, Putin, Jong-un oder auch wie die Taliban. Wenn man nur die Frauen oder auch die Andersdenkenden aus vorgeschobenen Glaubensgründen möglichst radikal unterdrückt, dann wird alles wieder gut. – Sorry, welcher Gott sollte daran Gefallen finden?

Um abzulenken werden Probleme zur Not auch künstlich erzeugt und dann „gelöst“. Im Hintergrund stehen zumeist tiefer liegende Ressentiments gegen die Moderne, gegen jede Emanzipation und vor allem gegen Vernunft und Geist. Alles soll so bleiben wie es ist, besser noch, alles soll so werden, wie es einmal war, als alles angeblich noch gut war. – Aber auch das funktioniert mit Sicherheit nicht.

Der treibende Faktor im Prozeß der Zivilisation ist Individualisierung. Alle suchen so gut sie können nach sich selbst, wollen sich spüren und sehen lassen können in ihrer Einzigartigkeit. Aber die Wenigsten wissen von sich, wer sie eigentlich sind oder sein wollen, ganz unabhängig vom Sollen. – Was hilft?

Philosophie kann helfen, wenn es darum geht, mehr Boden unter die Füße zu bekommen. Man kann nicht alles zugleich anzweifeln und sollte schon gar nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt. Der Reihe nach, also mit Methode geht das durchaus. – Wichtig und wesentlich ist aber vor allem eines, daß geredet wird. Es braucht Dialoge und Diskurse vor allem über das, was peinlich sein könnte, über Ängste, Gefühle, Sehnsüchte, Gelüste, Unsicherheiten, Rollenkonflikte. Wenn immer mehr Menschen einander authentisch begegnen, dann können Dialoge entstehen, die den Horizont wirklich erweitern. Dann könnte es auch sein, daß manche dieser Bannflüche brechen, mit denen wir uns und unseresgleichen immerzu klein machen und klein halten.

Derzeit ist jedoch allenthalben ein Mangel an Geist, an Bescheidenheit und ein Mangel an Gelassenheit zu verzeichnen. Man glaubt ernsthaft, überall hineinpfuschen zu können, ohne wirklich eine Ahnung zu haben von dem, was da eigentlich vor sich geht in den Systemen.

Wer hat denn die Endokrinologie wirklich so auf dem Schirm, daß die Wirkung künstlicher Hormongaben nicht nur so ungefähr verstanden wird, sondern in ihrer ganzen Wechselwirkung bis hinauf zur Seele, zur Psyche und bis hin zum Geist beurteilen zu können? – Es müßte schon ein Universalgenie sein, daß es so nicht mehr geben kann. Also braucht es den Streit der Fakultäten, aber keine Einheitspartei, keine Einheitswissenschaft und auch keinen Einheitsbrei.

In der Tat steht ein Kurswechsel an, der Ausstieg aus dem Carbon-Zeitalter und der Einstieg in die Welt der regenerativen Energie. – Politik kann im Namen des Staates die Rahmenbedingungen schaffen oder auch verändern. Populismus ist aber kontraproduktiv.

Ein schönes Beispiel für gelungene Politik ist das Patentrecht. Ein Erfinder wird seine Erfindung geheim halten wollen, weil er nichts davon hätte, wenn andere ernten, was er gesät hat. – Genau das aber wäre nicht im Sinne von Wirtschaft und Gesellschaft. Deren Interesse besteht vielmehr darin, daß Patente öffentlich gemacht werden. – Also verbürgt sich der Staat dafür, daß die Rechte des Urhebers gewahrt bleiben. Dafür muß aber die Erfindung öffentlich gemacht werden, und der Erfinder erhält darauf sein Patent, mit dem er am Markt mit den Verwertern auftreten und verhandeln kann. Es braucht also eigentlich nicht viel, um ganz gewaltig etwas zu verändern, so daß es auf den richtigen Kurs kommt.

In der chinesischen Philosophie gibt es dazu ein Prinzip, es ist das „Wu Wei“, was bedeutet „Nicht-Tun“. Damit ist aber keineswegs „Nichtstun“ gemeint, vielmehr geht es um eine Philosophie der Intervention. Es kommt darauf an, mit geringfügigen Eingriffen die entscheidenden Reize zu setzen, um einen Kurswechsel in die gewünschte Richtung zu bewirken. Das macht gute Politik zur Kunst.

Das macht gute Pädagogik, gute Psychologie, gute Philosophie aus. In den Dialogen sind Mentoren nur anwesend und tun dabei, rein äußerlich betrachtet, nicht sonderlich viel. Sie „moderieren” und sind wie die Katalysatoren in der Chemie oder in der Biologie. – Wenn und solange sie anwesend sind, wird aber das Unmögliche möglich.

Reaktionen, für die eigentlich anspruchsvolle Rahmenbedingungen erforderlich sind, gehen ohne Probleme vonstatten, als wäre ein ganz besonderer Zauber im Spiel. – Die Meme, also gute Ideen haben etwas von solcher Zauberkraft. Wesentlich ist, daß ein Geist aufkommt, der die Musen zur Hilfe rufen kann, so daß man sich vor Begeisterung vor so vieler guter Einfälle kaum noch erwehren kann.

Dann gilt es, mit bewußter Unterkühlung die einzelnen Optionen zu prüfen und womöglich ins Konzept zu bringen. Das wäre gute Politik, das ist aber bereits Kunst und vielleicht auch Philosophie, wenn denn das Gute, Schöne und Wahre wirklich zusammengebracht werden könnten.

Wenn sich im Dialog die erlösenden Worte einstellen, so daß wir endlich sagen können, was schon längst sollte gesagt und verstanden worden sein, erst dann kommen wir uns selbst und einander näher in einem Verstehen, das seine Basis gefunden hat. Das sind Momente des Glücks, für die es zu leben sich lohnt.

Die Wirklichkeit selbst wird immer vielfältiger, nur schwarz-weiß oder wenigsten grau zu denken, sie Sloterdijk anregt, ist noch immer nicht farbig. Aber das wäre vielleicht auch ein wenig zu viel des Guten. – Dagegen ist aber auch der kausalfetischistische Ungeist keineswegs dazu angetan, wirklich auf gute Ideen zu kommen.

Johan König: Athene und die Neun Musen an der Quelle von Hipokrene (1624).

Wie wäre es, wenn sich die Vernunft und die Musen zusammentun? – Wenn ich darüber spekuliere, wie die Vernunft es wohl macht, wenn sie ein Modell dessen erstellen soll, worauf es insgesamt ankommt, dann wird es doch wohl nicht im Sinne der MINT-Fächer sein, nicht im Sinne der vielberufene „Rationalität” oder „Wissenschaftlichkeit”, denn es gibt so viele davon wie Götter im Pantheon.