Hauptseminar: Anerkennung, Macht, Liebe

SS 2019 | Donnerstags | 11:30–13:00 Uhr | Raum: 30.91–009

Beginn: 25. April 2019 | Ende: 25. Juli 2019

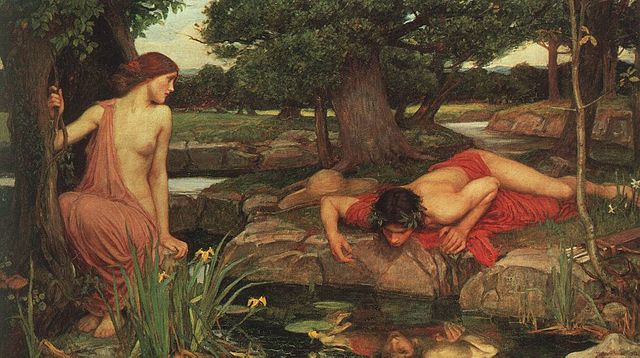

John William Waterhouse: Cleopatra. Privatsammlung. Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Echte Anerkennung ist nicht nur sozial, sondern auch psychologisch von erheblicher Bedeutung. Anerkennung bestätigt nicht nur, sie schafft Identität. Sie wirkt hoch motivierend, ihre Verweigerung dagegen verstörend. Das Ausgeschlossensein von jeder Form der Anerkennung ist hochproblematisch.—Die Psyche eines jeden Individuums muß darauf setzen, für andere von Bedeutung zu sein. Soziale Isolation steht als Todesursache an erster Stelle.

Wie wichtig authentische Anerkennung tatsächlich ist, wird deutlich anhand der Dialektik jener zweier Selbstbewußtseine, die bei Hegel einander begegnen, weil sie, ein jedes für sich, nicht in der Lage sind, die entscheidende Anerkennung zu finden, eine, die zählt, die gelten, die etwas wert sein soll.—Wir legen also nicht von ungefähr ganz besonders Wert darauf, nicht nur wofür, sondern auch, von wem wir die für unser Selbstbewußtsein so lebenswichtige Anerkennung erhalten. Problematisch ist Beifall von der falschen Seite, überhaupt ist es leichter, mit Kritik umzugehen, nicht aber mit Lob.

Wenn Anerkennung wirklich ›zählen‹ soll, dann muß sie unabhängig, fast freimütig, ohne jede Berechnung und vor allem ohne Hintergedanken eingeräumt, gewährt, ja geradezu aufgenötigt werden. Sie muß ferner vorgebracht worden sein von jemandem, an dessen Urteil einem liegt.—Augenhöhe ist entscheidend. Das geht bis weit in theologische Spekulationen: Gott habe den Menschen erschaffen, um ein Gegenüber, einen ernstzunehmenden Kritiker zu haben, der unabhängig und urteilsfähig genug ist, auch fundamentale Schöpfungskritik zu betreiben. Es genügt eben nicht, wenn ein Schöpfer tagtäglich stolz auf sein Werk ist, um sich immerzu selbst zu bekunden, daß alles gut sei.

John William Waterhouse: Cleopatra. Privatsammlung. Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Jeder Zweifel an der Authentizität von Anerkennung offenbart gerade in der Liebe einen unheiligen Kern. Die Tragikomödie beginnt, sobald nach dem Warum einer Liebe gefragt wird. Das Problem liegt darin, daß kein ›Grund‹ diesen Zweifel würde je wieder aus der Welt schaffen können. Dasselbe gilt übrigens auch für die Eifersucht, deren Verdacht ebensowenig ausgeräumt werden kann.—Tatsächlich handelt es sich in beiden Fällen nicht um den Ausdruck des Zweifels am Anderen, sondern vielmehr um manifeste Selbstzweifel, die mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun haben.

Anerkennung setzt nicht nur ein ehrliches Urteil voraus, sondern eben auch ein gesundes Selbstbewußtsein. Wer jedoch zweifelt, tatsächlich anerkannt oder gar geliebt zu werden, wird die Last sämtlicher Zweifelsfälle selbst abarbeiten müssen.—Tatsächlich haben die ›Gründe‹ für solche Dispositionen kaum etwas mit der Gegenwart zu tun, sie reichen vielmehr weit zurück und sind nicht selten ›systemisch‹ bedingt.

Wie die Anerkennung, so hat auch die Liebe zwei Seiten. Entscheidend ist der Unterschied zwischen Lieben und Geliebtwerden. Platon zufolge zählt eigentlich nur tätige Liebe, weit weniger dagegen das Geliebtwerden, denn nur dann ist der heilige Wahn inspirierend genug, so daß einem wieder neue Feder nachwachsen, um zusammen mit den Göttern zum Ideenhimmel aufzusteigen.

[gview file=„Nennen-Anerkennung-Macht-Liebe-SS19.pdf” save=„1”]