Über die Magie der Sprache und die Macht der Bilder

Narrative, immer wieder ist von Narrativen die Rede in letzter Zeit. Es ist eigentlich nur ein anderes Wort für eine Metaphorik, wobei das Narrativ scheinbar oder tatsächlich noch etwas Bekenntnishaftes hat, als wäre es ein Glaubensbekenntnisse. Man kann mitunter tatsächlich auch den Begriff “Weltanschauung” einsetzen. — Narrative sind zunächst einmal nichts weiter als Erzählungen, mustergültige Typen von Erzählungen, die wir einsetzen, um etwas zu verdeutlichen aber auch, um andere über den Tisch zu ziehen.

Narrative sind Metaphern, also “Übertragungen” von Sinnzusammenhängen, die zumeist mit der Sache eigentlich nicht das geringste zu tun haben. Nur wir stellen die Verknüpfung her, weil wir das Bild verstehen und glauben, wenn es sich mit der Sache auch so verhält, tatsächlich auch die Sache selbst verstehen zu können. — Man muß sich nicht schämen, so schwer von Begriff zu sein. Das ist typisch menschlich und kommt in den härtesten Naturwissenschaften vor.

Interessanterweise arbeiten gerade die Natur- und Technikwissenschaften, die sich so viel darauf zu Gute halten, daß sie rechnen und nicht reden, mit erstaunlich vielen Metaphern. Wenn Einstein behauptet, “Gott würfelt nicht”, dann will er keine Theologie betreiben, sondern den universellen Anspruch von Mathematik deutlich machen. — Sollte aber der Schöpfer rein gar nicht gewürfelt haben, dann braucht der Physiker gar keinen Gott mehr, dann ginge alles wie von selbst, eben “evolutionär”. Und schon haben wir das nächste hochwissenschaftlich–literarische Bild vom Prozeß natürlicher Genese, wie Darwin es beschrieben hat.

Interessant ist nun, daß Einstein, obwohl es ihm um Mathematik ging, zugleich auch Theologie betrieben hat, mit diesem Narrativ. Ob er es wollte oder nicht, der Geist dieser von ihm gewählten Formel besteht darauf, daß er auch das habe gesagt haben wollen soll. Das ist nun der springende Punkt, Metapher unterschieben uns Aussagen, die konsequenterweise aus dem Narrativ folgen, aber sie unterstellen es in der Sache, also Vorsicht!

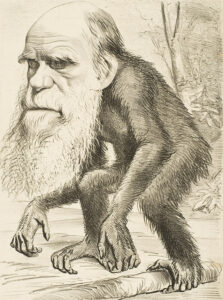

Darwin als Affe, eine Anspielung auf seine Evolutionstheorie, die seinerzeit ungeheuerlich erschien. In: The Hornet magazine, 22. März 1871.

Wer hat nicht immerzu dieses darwinsche Narrativ im Kopf, das zumeist auch falsch verstanden wird. Aber es ist nicht nur schön, sondern vor allem bequem. Man kann sich damit manches erklären, solange man sich genügend kosmische Zeit nimmt. Aber das Narrativ entstammt dem seinerzeit so rasenden Frühkapitalismus. Dieses dauernde Gerede vom Überleben des Stärksten ist typisch deutsch, weil im Original von “to fit in”, also vom Eingepaßtsein gesprochen wird. Es überlebt also unter Selektionsbedingungen genau dasjenige Individuum, das am besten “angepaßt ist”, nämlich an seine Umwelt. — Es ist schön, über Narrative zu verfügen, so weit die Füße tragen. Interessant wird es, wenn sie aber kollabieren.

Die Zeit ist nämlich dankbar, verweist sie doch so gern kapitalistisch auf die als Naturzustand beschriebenen Verhältnisse der freien Wildbahn, was angeblich auf die “freie Wirtschaft” und vor allem auf die “freien Märkte” zutreffen soll. Dabei wird schnell sichtbar, daß es auch Ammenmärchen sind, die gern erzählt werden, wenn mit solchen Narrativen eine unsolidarische Politik des wirtschaftlichen Freibeutertums als “natürlich” legitimiert werden soll. — Ein russischer Anarchist, Fürst Igor Kropotkin, hat ein anderes Narrativ dagegen gesetzt, das auch mit der Darwinschen Evolutionstheorie kompatibel ist, das Prinzip von der “Gegenseitigen Hilfe”, daß sich eben die Beutetiere zusammentun können, um den Habicht abstürzen zu lassen, eben durch Schwarmintelligenz.

Nun dürfte klar geworden sein, wie sehr mit Narrativen die Richtlinien der Politik bestimmt werden, durch die Macht der Bilder. Dagegen wiederum kann man sich nur verwahren durch ein wenig humanistische Bildung und durch Metaphorologie. Es macht aber auch Freude, ein solches Bild ernst zu nehmen wie ein Kind, um dann immer weiter zu fragen: Also wenn in der Natur die Zeit reichlich knapp ist wegen der Feinde und der dringend notwendigen Fortpflanzung, wieviel Zeit hat eigentlich eine Orchidee, wenn sie mit einer Innovation herauskommen möchte, um am “Markt” zu bestehen?

Jean-Baptiste Barla: Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes, Iconographie des orchidées. Nice 1868.

Also, wenn sich eine Orchidee eine Innovation hat einfallen lassen wie die, einen Hummelhintern zu simulieren, nebst dazu passender Pheromone, um Hummelmännchen rasend wild zu machen, so daß sie die Blüte begatten und dabei mißbraucht werden, um Bestäubungsarbeit für die Pflanze zu leisten, dann möchte ich gern wissen, wie lange Zeit die Orchidee hatte, den Hummelhinter doch einigermaßen echt hinzubekommen. Wenigstens fallen die Männchen einmal darauf herein, dann sinkt die Begeisterung statistisch gesehen rapide ab.

Genauso verhält sich das mit den Bildern, sie sind wie Zauberkünstler und machen uns was vor. Man sollte aber immer dorthin schauen, wovon man abgelenkt wird durch die Macht der Bilder. Es ist so schön, etwas verstanden zu haben, es ist aber schlimm, auf einem Holzweg zu sein. — Viele derer, die von Narrativen sprechen, meinen vor allem die manipulative Macht, die sie selbst nutzen oder vielleicht auch aufklären helfen.

Seit Goethes Zauberlehrling ist es offiziell, daß man die Geister, die man ruft auch wieder loswerden muß. Es ist eine Erfahrung, die jedes Kind macht, daß eine kleine Flamme nur ein wenig Nahrung braucht und schon wächst sie einem über den Kopf. — Man sollte also bei der Wahl der Metaphorik ganz besonders vorsichtig sein. Darum geht es eigentlich, wenn in der Diplomatie so schön verklausuliert von der Suche nach einer “gemeinsamen Gesprächsgrundlage” gesprochen wird, das sind die entscheidenden Narrative.

Wenn beispielsweise in der aktuellen Corona–Krise so etwas wie eine “moralische Pflicht” konstatiert wird, sich aus Gründen der “Solidarität” impfen zu lassen, dann steckt ein Narrativ dahinter, das man nicht wirklich teilen muß. Man kann nicht nur, sondern sollte zurückfragen, ob diese, unsere Gesellschaft denn ihrerseits solidarisch ist, oder nicht vielmehr betont lieblos. Nimmt sie denn die Rücksicht auf die Armen und Schwachen, denen es im Verlauf dieser Krise immer schlechter ergeht? Nimmt sie denn Rücksicht auf die Pflegekräfte und nicht vielmehr auf marode Verhältnisse im Gesundheitssystem, die sie selbst zu verantworten hat, als man Kliniken zu Spekulationsobjekten gemacht hat?

Der Zaubertrick, den man durchschauen sollte, liegt darin, bewußt die Unterschiede zu verdecken zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft kann und darf Solidarität ihren Mitgliedern abverlangen und sogar erwarten, eine Gesellschaft wie die unsere, kann es, je weniger sie vom Geist der Gemeinschaft beseelt ist, umso weniger. So erklären sich auch die Unterschiede im Staatsvertrauen. Die Nordländer sind nie so verführt, betrogen und mißbraucht worden von ihrem eigenen Staat wie die Deutschen. Da wäre mal Abbitte zu leisten. Die Sonntagsreden an den Kranzabwurfstellen der Republik sind inzwischen nicht mehr statthaft. Wer will das denn noch glauben, daß hier in unserem Lande die Grundrechte gewahrt werden, wenn sie bei der ersten Belastung ausgesetzt werden?

Ganz anders, wenn es sich um wirkliche Gemeinschaft handelt. In der Afrikanischen Philosophie ist „Ubuntu“, der afrikanische Glaube daran, daß wir das, was wir sind, den Menschen um uns herum verdanken. — Während es hier bei uns nur eine Leihmutter, eine Nanny und eine Privatschule braucht, um ein Kind zu ‘erziehen’, nehmen Afrikaner bekanntlich ganze Dörfer dazu.

So gesehen ist der ‘freie’ Westen einfach nur geistig–soziales Entwicklungsland. Wir sollten daher die Philosophie der Afrikaner endlich zur Kenntnis nehmen, dann würde es auch bei uns mit der Solidarität funktionieren. — Nur Gemeinschaften können Solidarität zu erwarten, Gesellschaften mitnichten.

“Als die Gahuku–Gama auf Neuguinea anfingen, Fußball zu spielen, konnten zwei gegnerische Klans tagelang um den Ausgang spielen — so lange, wie es notwendig war, um ein Unentschieden zu erzielen”. (K. E. Read: Leadership and Consensus in a New Guinea Society. In: American Anthropologist, 1959, N.S., 61 (3). S. 428, zit. n.: Heinz-Ulrich Nennen: Ökologie im Diskurs. Zu Grundfragen der Anthropologie und Ökologie und zur Ethik der Wissenschaften. Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher; Opladen 1991. S. 51.)

‘Gewinnen’ bedeutet im Symbolismus solcher Kulturen ‘töten’. — Ich frage mich da immer: Wer sind eigentlich die Primitiven?

Metaphern sind fremde, eigensinnige aber auch hilfreiche Geister der Sinnstiftung, auf die wir angewiesen sind, weil wir ansonsten “nur Bahnhof verstehen”, wie jene Soldaten, die nur nach Hause wollten, also “Bahnhof” hören wollten. — Da wir nun einmal die Sachen nicht gleich durchschauen, sondern nur mit übertragenen Bildern indirekt deuten können, müssen wir uns behelfen mit Sprachbildern, Dialogen und Diskursen.

Der Jargon der Diplomaten in seiner trockenen, übersachlichen, minutiösen Kleinkariertheit läßt durchblicken, worauf es ankommt, wenn man sich auf eine “Formel” als “gemeinsame Gesprächsgrundlage” einigt, so daß bald die “Verhandlungen auf dieser Grundlage” beginnen können. — Die Wahl des Narrativs ist aber auch wie ein Gottesurteil, denn niemand weiß im Voraus genau, ob die gewählte Metapher für die eigenen Interessen die notwendigen Gelegenheiten bieten wird, um möglichst viel herausverhandeln zu können für die eigenen Seite.

Unsere Sprache ist ein Wunderwerk, bei dem wir uns zu behelfen wissen, um Sachen zur Sprache zu bringen, für die die Worte versagen. Es hat etwas mit Magie zu tun, dann zu sehen, wie ein Bild die Imagination augenblicklich gefangen nimmt und alles glaubt, urplötzlich zu verstehen. Dabei versteht man vor allem das Bild und glaubt, damit auch in der Sache weiterzukommen. Vorsicht!

Wenn eine Metaphorik im Verlauf eines Gesprächs aus dem Ruder läuft und immer mehr in eine unerwünschte, nicht mehr konstruktive Richtung verläuft, dann sollte man das sagen und daraufhin vorschlagen, gemeinsam die Richtung zu verändern. Es ist wie im Netzplan einer U‑Bahn. Wichtig ist, sich zuvor möglichst offen und höflich und dankbar von der nunmehr zu verlassenden metaphorischen “Linie” zu verabschieden.

Sie muß offiziell verabschiedet werden, wie ein Geist, der ansonsten ungemütlich werden könnte. Auch kommen Zuhörer, die nicht ganz bei der Sache sind, mit abstrusen Rückfragen, worauf ein heilloses Durcheinander entstehen kann. — Daher trifft das Bild vom “Mitnehmen” solche Prozesse der Verständigung über Verstehen so gut.

Immerhin tut man sich da mit mächtigen Geistern zusammen, die erhebliche Probleme bereiten können und schnell eine gewisse Eitelkeit an den Tag legen, wenn sie nicht gewürdigt werden. Metaphern wollen im Geiste ihres Narrativ gewürdigt werden, es darf und kann daher nur das gesagt werden, was diesem Geist entspricht. — Wenn das aber beim besten Willen nicht geht, muß die Metaphorik ausgetauscht werden. Aber die anderen müssen dabei mitgehen, ansonsten wird man unter Umständen das Nachsehen haben.

Caspar David Friedrich: Das Eismeer (1823f.)

Wer sich auf eine Metaphorik einläßt, verspricht sich etwas davon, also einen Gewinn von Verstehen, einen Zugewinn an Sinn oder vielleicht auch die Überzeugung Andersdenkender. Aber das kann alles scheitern. Es gibt daher zwei Metaphern, die unser Sein darstellen, die Metapher vom Theater und die von der Seefahrt. Dabei können die Planken, die beim Untergang bleiben, zu den Brettern werden, die die Welt bedeuten.

Narrative zu benutzen, ist abenteuerlich wie eine Seefahrt aufs offene Meer, was zu anderen Zeiten noch viel riskanter war. Die Risiken beim Metaphorisieren sind derweil nicht etwa kleiner, sondern eher größer geworden, weil unsere Ansprüche auf Begründungen selbst größer geworden sind.

Wenn ein Redner seinen Schiffbruch erleidet, dann vermerkt das Protokoll im Bundestag darüber eine “allgemeine Heiterkeit” vor allem dann, wenn einer am Geist einer selbst gewählten Metaphorik scheitert, wie etwa der FDP–Abgeordnete Günter Verheugen, der eine etwas degoutante Vorlage von Joschka Fischer versuchte, in einen Treffer zu verwandeln aber ein Eigentor schießt:

“Immerhin gelingt es auch Günter Verheugen in seiner Rede, Kohl und das Hohe Haus zu amüsieren. Verheugen spricht kritisch von einem ‘Kanzler des Stillstands, der in sich ruht wie ein chinesischer Buddha’. Kohl ruft dazwischen: ‘Gefällt mir gut.’ Verheugen fassungslos: ‘Gefällt Ihnen gut?’ ” Man sieht, wie Kohl augenblicklich von der Regierungsbank zum Telefonhörer greift.

Minuten später erläutert Kohl, “warum er den Vergleich mit Buddha so schätze. Von der Regierungsbank aus habe er sich telefonisch informiert und aus einem Lexikon erfahren, daß Buddha als Persönlichkeit ‘sich durch Lebensernst, Sinn für das Wirkliche und Nötige, Mäßigung und Ausdauer’ ausgezeichnet habe. Jetzt muß selbst Verheugen lachen. Kohl bedankt sich für soviel Lob von der SPD und sagt: ‘So hat mich meine Partei nie verwöhnt.’ Was Buddhas Eigenschaften angehe, so sei er bereit, ‘all das zu akzeptieren’. Eine Einschränkung macht der Pfälzer jedoch: ‘Mit der Mäßigung hab’ ich gewisse Probleme, die teile ich mit dem Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, eine der wenigen Gemeinsamkeiten. Kohl vergleicht sich im Parlament mit Joschka Fischer.” (Martin S. Lambeck: “So hat mich meine Partei nie verwöhnt”. Schlagabtausch mit Respekt: “Buddha” Kohl zwischen Fischers Häme und Verheugens “Lob”. In: Die Welt, 9.11.1995.)

“In der Haushaltsdebatte schildert ein Abgeordneter der Regierungskoalition den festen Kurs, den das Staatsschiff dank der koalierten Besatzung habe, und vergleicht die Opposition mit unruhigen Passagieren, die einen Nachholkurs in Navigation nehmen müßten, um eines Tages wieder auf die Kommandobrücke zu kommen.

Zwischenruf der Opposition: ›Wir sitzen nicht in einem

Boot.‹ —

Redner: ›Ich spreche von dem Schiff unseres Landes, und

dazu gehören Sie doch!‹ —

Zwischenruf Wehner: ›Er ist ein blinder Passagier!‹ —

Zwischenruf Opposition: ›Sie sitzen bald auf Grund, wenn

Sie so weitermachen.‹ —

Als der Redner seinen Vortrag mit nochmaligem Gebrauch

der Metapher schließt: ›Weil dieses Schiff den richtigen

Kurs hat und damit es weiterhin gute Fahrt macht …,‹

bekommt er beim Abgang als letzten Ruf:

›Und Sie sind der Klabautermann.‹”(Hans Blumenberg: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt am Main 1979. Anm. 5, S. 14.)

Die Wahl der Metapher ist entscheidend, je nachdem erhält man Zuspruch vom Geist einer Metapher und ihrem Narrativ oder aber eine Abfuhr. Dabei haben wir die Wahl zwischen Hafen und offener See nicht wirklich. Betrachtet aus der unmenschlichen Langeweile im Paradiesgarten war die neue App vom Baum der Erkenntnis, also selbstständig zwischen dem Guten und dem Bösen unterscheiden zu können, einfach zu verlockend.

Aber auch damals schon wurde das Kleingedruckte im Paradiesvertrag zu schnell weggeklickt, denn dort steht, daß es unendlich lang dauern könnte, bis Menschen zu Göttern werden, mit allem, was dazu gehört nicht nur an Mächten, sondern auch an Kompetenzen.

Einstweilen sollte gut überlegt werden, ob man nun die “Ehe als Hafen” mit paradiesischer Langeweile betrachtet oder eher als “Seefahrt” mit der Aussicht auf Katastrophen. Der in allem sehr zurückhaltende Caspar David Friedrich hat lieber ein Seestück gewählt, denn er mochte sich erst spät überhaupt dazu entschließen.

Caspar David Friedrich und Caroline Bommer verlobten sich im Jahr 1816. Mit seiner Berufung in die Dresdner Akademie im Dezember 1816 bekam der Maler 150 Taler Gehalt und konnte sich somit eine Familie leisten. Er war damals 42 Jahre alt.

Bei dem Paar handelt es sich um den Künstler selbst und seine junge Frau Caroline Bommer. Friedrich galt zeitlebens als „menschenscheuer Melancholiker“. Umso größer war das Erstaunen seiner Freunde und Bekannten, als der 44–Jährige am 21. Januar 1818 die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer heiratete.

Bei dem Paar handelt es sich um den Künstler selbst und seine junge Frau Caroline Bommer. Friedrich galt zeitlebens als „menschenscheuer Melancholiker“. Umso größer war das Erstaunen seiner Freunde und Bekannten, als der 44–Jährige am 21. Januar 1818 die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer heiratete.

Bei dem im Bild dargestellten Paar handelt es sich um den Künstler selbst und seine junge Frau Caroline Bommer. Die Hochzeit fand am 21. Januar 1818 in der Dresdner Kreuzkirche statt, ohne Friedrichs Verwandtschaft. — Der Ehemann setzte seine Verwandten erst eine Woche nach der Eheschließung per Brief darüber in Kenntnis, nachdem seine Frau ihn dazu gedrängt hatte. In dem Brief offenbarte er auch seine Anschauungen über den neuen Zustand der Ehe:

„… meine Frau fängt bereits an, unruhig zu werden und hat mich wiederholt malen erinnert zu schreiben; denn auch sie will schreiben um mit ihren neuen Brüdern bekannter zu werden. Es ist doch ein schnurrig Ding wenn man eine Frau hat, schnurrig ist wenn man eine Wirthschaft hat, sei sie auch noch so klein; schnurrig ist wenn meine Frau mir Mittags zu Tische zu kommen einladet. Und endlich ist es schnurrig wenn ich jetzt des Abends fein zu Hause bleibe, und nicht wie sonst im Freien umher laufe. Auch ist es mir gar schnurrig daß alles was ich jetzt unternehme immer mit Rücksicht auf meine Frau geschieht und geschehen muß.“ (Zit. n.: Wikipedia: Caroline Friedrich.)