Exakter Unsinn mit Metaphern

Das passiert, wenn man offenbar nur Virologie, bzw. Gesundheitsökonomie studiert hat. Dann fehlt die humanistische Bildung, was zu sehen ist an der grotesken Unfähigkeit, mit Metaphern überhaupt umgehen zu können.—Dabei sind Modellvorstellungen gerade in den Naturwissenschaften, die ja angeblich nicht reden, sondern nur rechnen, von außerordentlicher Bedeutung.

Bei diesem irrwitzigen Gestammel über Reifen, Schlammpisten, Berge und Mauern, bleibt nur Ludwig Wittgenstein: „Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen.”

Wenn etwa Einstein sagt: „Gott würfelt nicht”. Dann will er zwar keine Theologie betreiben, sondern „nur” den Universalanspruch der Mathematik behaupten. Dennoch hat er zugleich auch Theologie betrieben, denn wenn Gott überhaupt nicht würfelt, dann wäre er gar kein Thema mehr, nicht nur für die Physik. Also hat er Theologie betrieben und sich deshalb übernommen.

Schön, daß diese Unbeholfenheit hier ineinander geschnitten wurden.

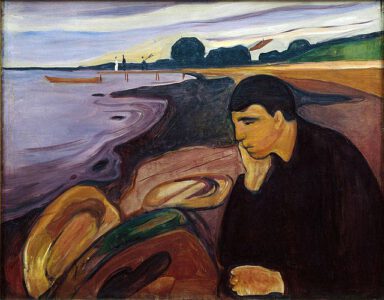

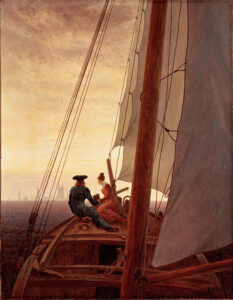

Bei dem Paar handelt es sich um den Künstler selbst und seine junge Frau Caroline Bommer. Friedrich galt zeitlebens als „menschenscheuer Melancholiker“. Umso größer war das Erstaunen seiner Freunde und Bekannten, als der 44–Jährige am 21. Januar 1818 die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer heiratete.

Bei dem Paar handelt es sich um den Künstler selbst und seine junge Frau Caroline Bommer. Friedrich galt zeitlebens als „menschenscheuer Melancholiker“. Umso größer war das Erstaunen seiner Freunde und Bekannten, als der 44–Jährige am 21. Januar 1818 die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer heiratete.