Persönliche Überzeugungen setzen sich zusammen aus einer Vielfalt von Motiven aus den unterschiedlichsten Sektoren, die wir oft nur zum Teil selbst überprüft haben. Vieles davon ist nicht selbst erdacht, sondern nur übernommen.

Im Zweifelsfall, also immer dann, wenn man es wirklich genau wissen will, stellt sich die Frage, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig sind unsere Vorannahmen und Vorstellungen wirklich? Dasselbe gilt für Lebensereignisse, die zu verstehen naturgemäß schwer fallen kann.

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich, daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein dürfte, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge.

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich, daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein dürfte, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge.

Es gilt, das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst zu beurteilen, denn Wissen allein genügt nicht. Es könnte sich schließlich auch nur um gefühltes Überzeugtsein handeln, also um etwas, das nur wie eine konsequente Denkungsart erscheint. — Wenn etwas unbedingt gelten soll, dann muß es sich auch bewähren können. Also sollte es möglich sein, das eigene Wissen zu wissen, sich des eigenen Bewußtseins nochmals bewußt zu werden und auch dem eigene Fühlen noch einmal nachzufühlen. Alledem dient der Dialog in der philosophischen Praxis.

Entscheidend ist nicht das Ergebnis eines Gedankengangs. Viel wichtiger ist es, auf welche Weise das eigene Denken zustande kommt. Daher ist es so wichtig, auch das, was noch so selbstverständlich erscheint, zur Disposition zu stellen, denn wenn es etwas Bewährtes und wirklich verläßlich ist, dann wird es sich auch in einer Bewährungsprobe erneut als verläßlich erweisen.—Wir sollten also genauer in Augenschein nehmen, was wir wirklich wissen, was wir wissen müßten und was wir womöglich gar nicht wissen können. So wird die Qualität aber auch die Begrenztheit des eigenen Urteilsvermögens genauer bewußt.

Philosophie ist insofern stets eine Frage nach den Grenzen dessen, was sich sagen läßt. Die Frage ist dabei immer, wie viel vom Ganzen haben wir eigentlich wirklich sicher im Blick?—Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann…

Um zu verstehen, müssen wie erst einmal den Dialog eröffnen. Das gelingt am ehesten durch den gemeinsamen Versuch, sich gemeinsam anhand persönlicher Narrative tiefere Einblicke zu eröffnen. Dieses Sondieren verlangt einen hohen Grad an Flexibilität, manche unserer vermeintlichen Beweggründe sind nämlich oft nur vordergründig. Daher ist es wichtig, was sich eigentlich hinter unseren Kulissen abspielt.

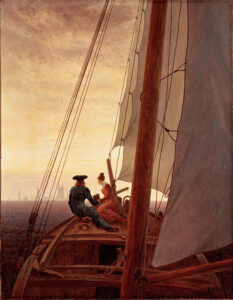

Caspar David Friedrich: Auf dem Segler (1818f).

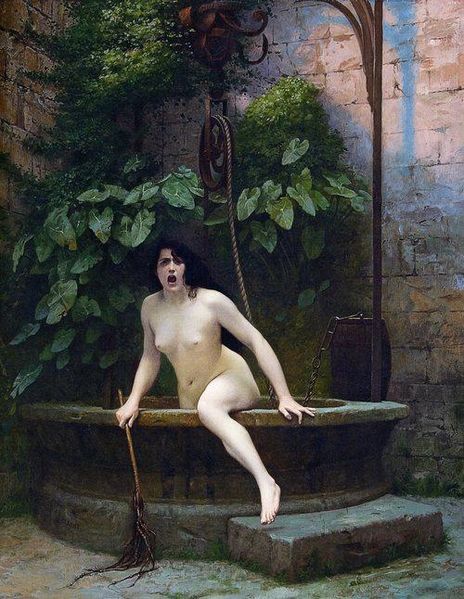

Um ins Verstehen zu gelangen, arbeiten wir intensiv mit Symbole und Allegorien aus Mythen und Märchen, insbesondere mithilfe von Idealen, wie sie die Götter verkörpern. Dahinter verbirgt sich manches, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben, Geist und Gefühl vermitteln kann.—Philosophie ist weit mehr als trockene Theorie, eiskalte Methode oder rhetorische Spiegelfechterei. Philosophie hat eine Praxis, die sich selbst oft ganz anders darstellt, die nicht nur unterhaltsam, sondern auch erhellend und erheiternd sein kann. —Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Es gilt, mit der Sprache bis zu den Grenzen des bisher Sagbaren vorzudringen. Dort sind die Quellen für ein neues Selbstverständnis, für tieferes Verstehen und neue Lebenskonzepte, so daß sich wieder neues Vertrauen und Selbstvertrauen motivieren und finden läßt. Daher ist Inspiration so wesentlich. Es gilt, neue Eindrücke, Gedanken und Gefühle zur Sprache zu bringen, um neuen Eindrücken ebenso wie Gefühlen mehr Raum zuzugestehen.

Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig die Perspektive zu wechseln, um dabei auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.

Honorar

Ein erstes Vorgespräch von 30 Minuten ist honorarfrei.

- 60 Minuten 75€

- 90 Minuten 100€

- 120 Minuten 125€

Arrangements

Gespräche sind online möglich via

Persönliche Begegnungen

Treffen sind im Münsterland möglich.

Etwa beim Mittagessen im Gasthaus Stuhlmacher am Prinzipalmarkt:

Beim Kaffee im Lux im Landesmuseum Münster:

Beim Essen im Ristorante Il DiVino mit Blick auf den Aase:

Oder an einem anderen genehmen Ort.

Kontakt per Email: heinz-ulrich.nennen@t‑online.de