Ariadne reitet den Panther des Dionysos

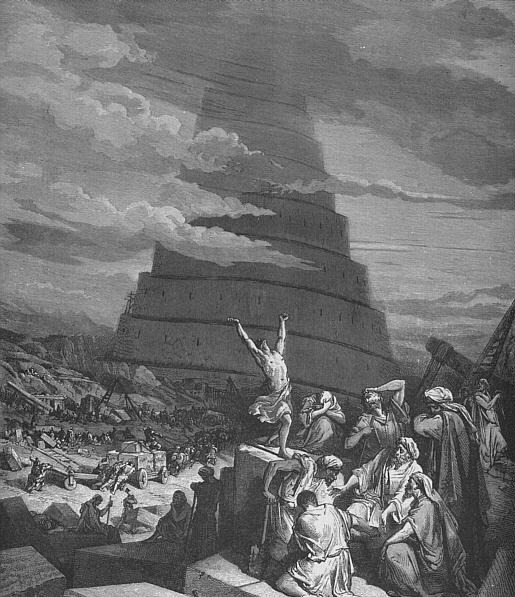

Märchen, Mythen und Metaphern sind so etwas wie Algorithmen. Es ist daher nicht nur interessant, sondern hilfreich, sich je nach Fragestellung stets eingehender mit den einschlägig bekannten mythischen Figuren zu befassen.

So läßt sich genauer nachvollziehen, was im Zuge der Kulturgeschichte an Erfahrungen in die Mythen ›hineingeschrieben‹ worden ist, denn das läßt sich auch wieder ›herauslesen‹.—Darin liegt der eigentliche Hintersinn von Mythologie, es geht nämlich um mehr als erbauliche Geschichten.

Der Eingang ins Verstehen läßt sich finden, indem wir unter den vielen Mythen diejenigen auswählen, die vielversprechend erscheinen, weil ähnliche Probleme verhandelt werden.—Das ›passende‹ Narrativ einer mythischen Begebenheit wird dann ›übertragen‹ auf unseren Sachverhalt, über den wir die überzeitlichen Erfahrungen aufschließen sollten.

In diesem Fall scheint Ariadne hilfreich zu sein, weil sie sich generell mit Labyrinthen auskennt. Die Prinzessin von Kreta war Theseus dabei behilflich, sich im eigens für den stierköpfigen Minotaurus geschaffenen Labyrinth zu orientieren. Daß es sich beim Ariadnefaden aber um ein banales Wollknäuel gehandelt haben soll, ist nicht wirklich überzeugend.—Selbstverständlich steht es uns frei, im Zweifelsfall unzufrieden zu sein mit dem, was uns die kindsgerechten Lesarten bieten.

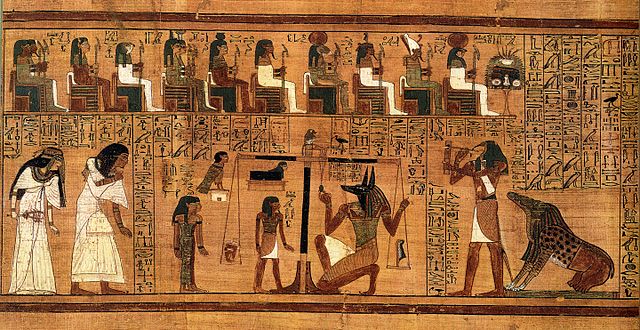

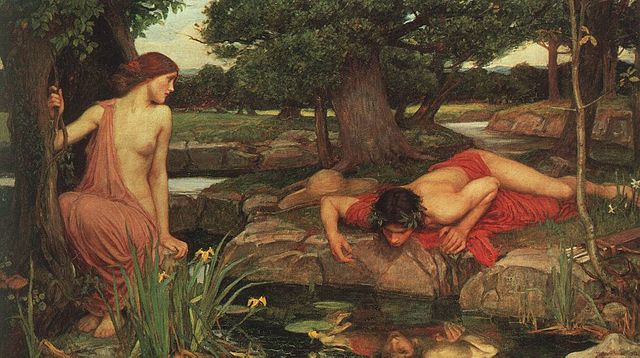

Die Mythen sind von einer Kultur auf die nächste übergegangen, so daß wir über viele Möglichkeiten verfügen, in den Feinheiten zwischen den Varianten genauer zu lesen, um den darin verborgenen Sinn herauszulesen: Ariadne ist Schülerin der Circe, die wiederum auf die Isis zurück geht, einer überaus mächtigen ägyptischen Göttin der Zauberkunst.

Wie Medea ist auch Ariadne bestens mit dem Zaubern vertraut, die Wege blockieren aber auch öffnen können. Dabei wird das Labyrinth bald zum Symbol für den Lebensweg, der oft in ausweglose Lagen führt aber nicht wieder heraus.—Die eigentliche Bedeutung von Ariadne liegt also darin, Orientierung zu bieten, gerade auch in Konstellationen, die etwas von einem Labyrinth haben.

Der Zauber, mit dem Ariadne ganze Labyrinthe zu bewältigen hilft, liegt jedoch rätselhafterweise im Geheimnis von Schönheit.—Das Prinzip lautet: Bezähmung der Wildheit durch die Schönheit.

Auf diese geheimnisvolle Formel kommt der württembergische Bildhauer Johann Heinrich von Dannecker aufgrund seiner Studienreise nach Rom. Damit bringt er seine Inspiration auf den Begriff.—Der Geist seiner vorzeiten überaus populär gewordenen Skulptur: Ariadne auf dem Panther, entbirgt eine philosophische Spekulation von ganz besonderer Bedeutung.

Johann Heinrich von Dannecker, Ariadne auf dem Panther, 1803–1814, im Liebieghaus in Frankfurt am Main.

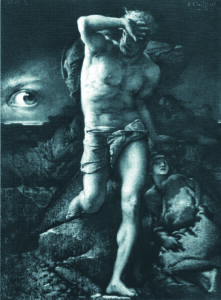

Der Panther ist das Wappentier für den Wein– und Rauschgott Dionysos, der im übrigen nicht nur der Vorläufer von Jesus Christus in vielen Aspekten seiner Symbolik ist, sondern der dabei auch noch tiefer blicken läßt in seine bipolare Psyche.

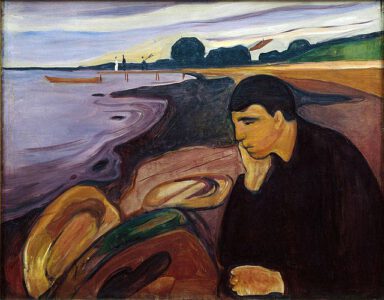

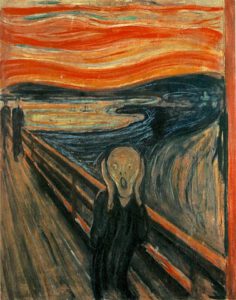

Dieser Gott der Ekstase hat selbst eine überaus komplizierte Vergangenheit, und die macht ihn zum Borderliner. Sobald er auch nur den geringsten Verdacht verspürt, er könnte eventuell auch nur schief angeschaut worden sein, greift er zu drakonischen, unerbittlichen und scheußlichen Racheakten, die völlig unverhältnismäßig sind.

Da wird dann das, was diese Skulptur zu sagen versteht, zur frohen Botschaft über die Potentiale einer notwendigen heiligen Handlung: Ariadne bewältigt das Wilde, Rohe und Unmenschliche solcher Rachsucht durch Schönheit! Dieser Gedanke ist vor allem philosophisch von derartiger Brisanz, so daß ich sagen würde, versuchen wir es doch! Immerhin hat sich bereits Hannah Arendt an diesem Projekt nicht ganz vergeblich versucht, eine Politische Theorie auf der Grundlage der Ästhetischen Urteilskraft zu entwickeln.—Wir sollten endlich wieder nach den Sternen greifen

Es gibt inzwischen hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme, daß die Vernunft als Meisterin der Multiperspektivität mit Ästhetik vorgeht, wenn es gilt, in irgendeiner Angelegenheit ›das Ganze‹ zu verstehen. Erst dann kommen Dialoge und Diskurse wirklich zur Entfaltung, wenn alle, die nur Recht haben wollen, endlich ergriffen werden und sich zu fassen versuchen.

Es kann nämlich in der Ästhetischen Urteilskraft gar nicht mehr ums Rechthaben gehen.—Wir können nur noch an den Anderen appellieren, er möge doch auch so wie wir, etwas Bestimmtes so empfinden wie wir, um dann auf die tieferen Beweggründe zu sprechen zu kommen, die sich einstellen, wenn man es versteht, sich endlich für Höheres zu öffnen.

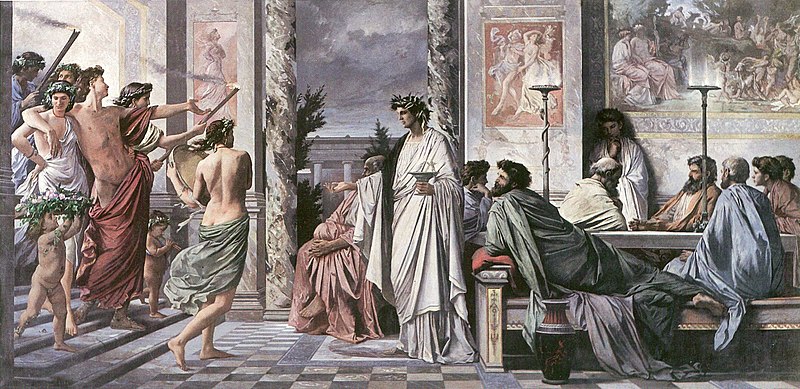

Im Mittelalter wurde die Höfische Gesellschaft auf ähnliche Weise geschaffen, als man die rauhbeinigen Warlords von Raubrittern auf ihren zugigen Burgen abbringen wollte, von ihrem lukrativen Tun und Treiben, nach eigenem Gesetz auf Beutezug zu gehen.—Sie wurden nachhaltig ›gezähmt‹ im Minnesang, also durch Schönheit. Für ihre Dame opferten sie ihre Wildheit, ihre Ungestümtheit und wohl auch einen nicht unbeträchtlichen Teil einer Männlichkeit, die inzwischen manchen Frauen bei Männern fehlt.

Es kommt darauf an, die Multiperspektivität mit allen ihren Zumutungen und Herausforderung zu würdigen in einer Welt, die immer mehr zum Amoklaufen neigt.—Irgendwas muß den ständig drohenden Irrsinn im Zaum halten. Und genau das macht sie, die Göttin der ästhetischen Urteilskraft: Ariadne.