Prof. Dr. phil. Heinz-Ulrich Nennen

Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe.

Philosophische Praxis Münster,

für alle Zweifelsfälle des Lebens, des Denkens und nicht zuletzt der Gefühle.

Email: heinz-ulrich.nennen@t‑online.de

Motto:

Zunächst muß

das Eigentliche

zur Sprache gebracht werden,

denn nur so kommt das Neue ins Denken.

Von dort kann es in die Welt gelangen und spätestens

dann wird es auch im eigenen Leben nicht ganz ohne Wirkung bleiben.

Etwas ausführlicher:

Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe (KIT). Im westfälischen Münster betreibe ich eine Philosophische Ambulanz, eine Beratung zur Selbstberatung, denn Philosophie ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst.

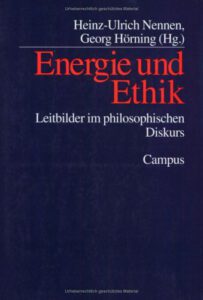

In Münster habe ich Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert und 1989 mit einer Dissertation unter dem Titel Ökologie im Diskurs promoviert. Darin habe ich den seinerzeit aufkommende Diskurse über Ökologie in seiner ganzen Vielfalt der Technik- und Zivilisationskritik dokumentiert und die Hintergründe systematisch rekonstruiert. – Demnach gibt es drei mögliche Begründungen für Umweltschutz:

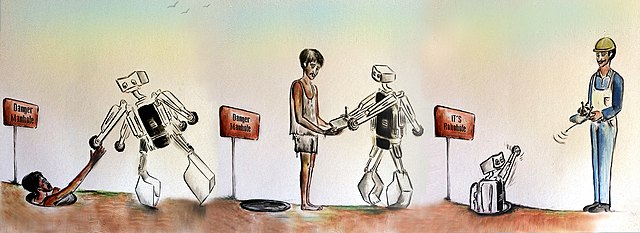

- pragmatisch-anthropozentrisch, weil es auf Dauer unsinnig ist, sich selbst die Lebens- und Existenzgrundlagen zu entziehen

- ethisch-moralisch, weil es geboten erscheint, sich verpflichtet zu fühlen, nachfolgenden Generationen, anderen Lebewesen oder auch Göttern gegenüber

- ästhetisch, weil etwa ein Baum weit mehr ist als eine Sauerstoffspender, sondern eben auch ein Erlebnis, was übrigens alles andere als banal ist

Mit der Dissertation zeigte sich bereits der Schwerpunkt meiner Arbeit: Mich interessieren Diskurse im Großen und Ganzen aber auch Dialoge im Kleinen und Persönlichen. Ich bin Dialogpartner und Diskursanalytiker: Einerseits interessiert mich die Frage, wie das Neue ins Denken kommt, andererseits, wie Dialoge und Diskurse solche Transformationen schaffen. – Daher arbeite ich gern inter-disziplinär, an den Grenzen zwischen Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft und eben Philosophie.

Nach einer 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Akademie für Technikfolgenabschätzung, hatte ich gestiegenes Interesse daran, einmal einen Diskurs im Prozeß, also in “Wildform” zu beobachten, zu beschreiben und währenddessen zeitgleich zu analysieren.

Im Sommer 1999 bot sich diese Gelegenheit. Anläßlich des Skandals um die Elmauer Rede, die der Philosoph Peter Sloterdijk gehalten hatte, kam es zu einem Medien-Hype sondergleichen, mit mehr als 1000 Zeitungsartikeln, Kommentaren und Berichten. Als ich seinerzeit im Radio davor erfuhr, wußte ich, daß es “mein” Thema sein würde.

In einem 700-seitigen Buch, das auch der Habilitation diente, habe ich diesen soeben aufkommenden Skandal um die angeblich faschistoide Rede des Philosophen Peter Sloterdijk in Echtzeit rekonstruiert. Es war ein Philosophisches Experiment mit der Frage, ob es gelingen kann, einen Diskurs nicht nur zu beobachten, sondern zugleich auch auf den Ausgang der Sloterdijk-Debatte zu spekulieren, noch während der Ausgang des Skandals noch offen war.

Die Warnung dagegen ist bekannt:

“Und hättest Du geschwiegen, wärst Du Philosoph geblieben.”

Ich bin davon überzeugt, daß es möglich ist, Philosophie in Echtzeit betreiben zu können, also während der Prozeß noch läuft. Erst dann hat auch unser Vernunftvermögen wirklich eine Chance, sich zu beweisen. – Bei diesem philosophischen Experiment ging es mir um den Beweis, daß es unter gewissen methodischen Bedingungen sehr wohl möglich sein kann, Philosophie in Echtzeit betreiben.

Die Methode geht auf manche Überlegung und Beobachtung meiner rund 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Stuttgarter Akademie für Technikfolgenabschätzung zurück. Dort wurde 1993 im Zuge der Auseinandersetzungen um Atomkraft (wie Gegner sagen), resp. Kernenergie (wie Befürworter sagen) und Klimaschutz, von der Landesregierung in Baden-Württemberg ein “Thinktank” zur Erforschung und zur Bewertung von Technikfolgen gegründet, um mehr Wissenschaft und mehr Diskurs in die mitunter sehr dramatisch geführten Auseinandersetzungen um neue Technologien zu bringen. Die Politik war seinerzeit in diesen Fragen mit ihrem Latein am Ende, – das ist eben der Augenblick, in dem neue Institutionen wie eine solche TA-Akademie gegründet werden.

Zu Methode: Schaut man sich unsere Urteile, Bewertungen und Einschätzungen genauer an, so setzen sie sich zusammen aus einer Vielzahl von Aussagen, die aus unterschiedlichsten Sektoren stammen, die wir aber häufig nur zum Teil selbst überprüft haben. Die Frage ist dann immer, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig unsere Vorannahmen wirklich sind. Noch entscheidender ist es, zu spüren, wo die Grundlagen und Voraussetzungen nicht wirklich sicher sind.

Das erzeugt eine gewissen Offenheit, auch ungewohnten und anderen Perspektiven gegenüber. Es geht ums Verstehen, daher ist jedes „Mittel” Recht. Im Hintergrund steht schließlich eine Philosophie, die schon beurteilen und bewerten wird, ob der neue, vielleicht ungewohnte Gedanke es möglich macht, zu sehen, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Die Kunst besteht nun genau darin, ein jedes mögliche Gesamturteil immer wieder aufzulösen in seine Teile, aus denen es zusammen gesetzt ist, um das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst beurteilen zu können.

Wer sich dessen bewußt ist, sollte daher wissen, was wir eigentlich wissen müßten aber vielleicht gar nicht wissen können, so daß wir uns die Begrenztheit unseres eigenen Urteilsvermögens genauer vor Augen führen können.

„Und hättest Du geschwiegen, wärst Du Philosoph geblieben!” Diese Warnung hat gute Gründe, denn zwischen dem Erhabenen und dem Lächerlichen liegt nur ein einziger Schritt.

In der Philosophie geht es daher um die Frage, wieviel wir vom Ganzen wirklich verstanden haben. Zu Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann.

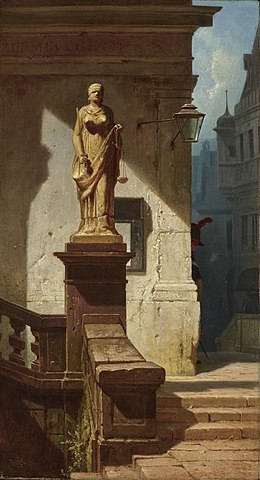

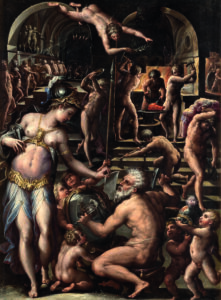

Daher arbeite ich sehr intensiv über Symbole, Mythen und Märchen und insbesondere auch über Götterfiguren, weil sich darin, weil sich dahinter manches verbirgt, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben und Geist vermitteln kann.

Philosophie ist weit mehr als nur trockene Theorie und eiskalte Methode. Sie hat auch eine Praxis, die sich ganz anders darstellt, die nicht nur sehr unterhaltsam sondern auch erheiternd sein kann. – Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig den Standort zu wechseln, um dabei nicht selten auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.