Oberseminar: Frauenbilder im Mythos

WS 2019 | donnerstags | 11:30–13:00 Uhr | Raum 30.91–110

Beginn: 17. Oktober 2019 | Ende: 6. Febr. 2020

Man sieht, daß sie ebenbürtig sind, schließlich ist sie auch seine Schwester. — James Barry: Jupiter and Juno on Mount Ida (um 1790f.) — Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Die Rollen vieler Frauenfiguren in den klassischen Mythen zeigen weit mehr als nur die Seite des Opfers (Helena), sondern auch eine Vielfalt weiblicher Macht, durch die Stellung im Haus als Matrone (Hera), durch besondere Fähigkeiten wie Vernunft (Athene) oder auch Zauberei (Medea), nicht zuletzt aber auch durch Verführung (Salome). Auch tiefenpsychologische Konflikte spielen hinein, wenn Gefühl, Wille, Körper und Geist eben nicht miteinander harmonieren (Antigone) oder wenn der Zwang zur Selbstverleugnung so groß wird, daß Psychosen ausgelebt werden müssen (Dionysos). Desweiteren ist die offene Zukunft im Prozeß der Selbstermächtigung des Menschen ein dauerhaftes Problem (Pandora).

Diese Veranstaltung dient der Gegenwart und darin der Selbstreflektion vor dem Hintergrund einer humanistischen Bildung, deren Reiz darin besteht, sich mental und emotional den ganz andersgearteten Verhältnissen in der Antike aussetzen zu können, von denen uns vieles bis auf den heutigen Tag noch immer tief berührt. Wir sollten diese alten Zeiten nicht mental überwinden wollen, denn es würde bereits genügen, einfach nur zu verstehen, was Konventionen mit Menschen machen können.

Bemerkenswert ist die in Szene gesetzte Empathie, als wäre das Werk eine Reaktion auf das von Franz Stuck. — Hermann Haase–Ilsenburg: Farewell of the Amazon (1902). — Quelle: Foto von Golf in der Wikipedia. via Wikimedia, Lizenz: Creative Commons, CC-BY‑3.0.

Auch der Mythos um die Amazonen ist, neueren Forschungen zufolge, höchst interessant in der Deutung dessen, was da wirklich auf dem Spiele stand. Die Verhältnisse waren längst nicht mehr so einvernehmlich wie vorher, als es noch sehr wenige Menschen gab und noch nicht die Ambition, daraus Untertanen zu machen. — Vielleicht ist unter solchen Bedingungen sogar die Blutrache nicht so desaströs, wie sie später sein wird.

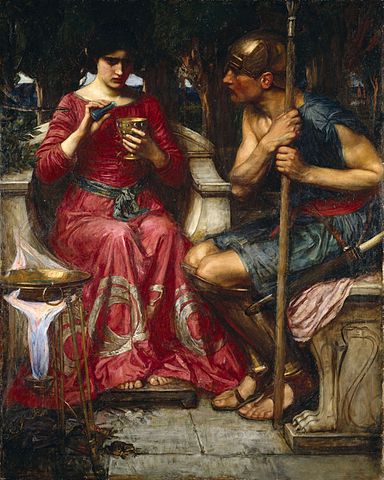

Da sind Prinzessinnen wie Ariadne oder Medea, die ihr Schicksal aufbessern möchten und endlich heraus wollen aus der eigenen, als barbarisch empfundenen Kultur. Daher würden sie für einen hochwohlgeborenen griechischen Prinzen mit Aussicht auf Königswürden wirklich alles tun, bis hin zum Hochverrat des eigenen Landes, der Götter und der eigenen Familie, sogar bis hin zum Brudermord.

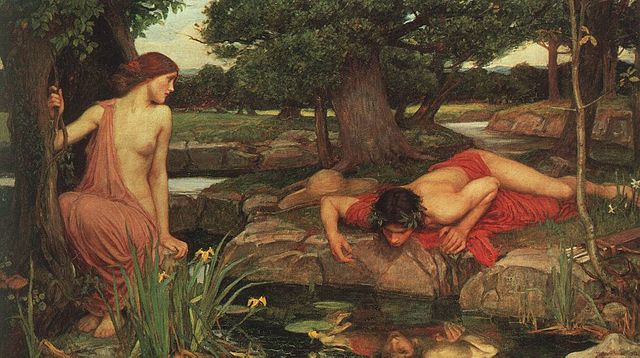

Zwar hat auch Ariadne ›ihrem Helden‹ Theseus ganz entscheidend geholfen, den Minotaurus im Labyrinth von Knossos zu töten und wieder herauszufinden, aber Theseus setzt die Schlafende, also die ihm blindlings Vertrauende ganz einfach auf der Insel Naxos aus. — Ihr wird aber ein atemberaubend überraschend schönes Schicksal zu Teil, der Weingott Dionysos verliebt sich in die schlafende Schöne. Ohnehin spielt dieser Gott eine sehr wichtige Rolle im Zuge der Frauenemanzipation, weil er endlich Möglichkeiten schafft, daß gerade auch Frauen ›ungezügelt‹ sein können und auch sein dürfen.

Franz Stuck: Amazone zu Pferde (1897). Lower Saxony State Museum. — Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Da sind die Opfer göttlicher Avancen wie Daphne, bei der die unerwiderte, ja aufdringliche Liebe durchgespielt wird, oder etwa Kassandra, die allein für die Aussicht auf eine einzige Liebesnacht schon mal im vorhinein von Apollon mit der Sehergabe belohnt worden ist, die sich aber standhaft verweigert, so daß auch hier wiederum der Gott nicht zurücknehmen kann, was nun einmal verliehen worden ist. Dafür aber konnte er sie sehr wohl noch empfindlich treffen, die Sehergabe sollte ihr erhalten bleiben, allein, es würde ihr nur niemand mehr glauben.

Es sind viele, wirklich sehr eindrucksvolle Begebenheiten, einerseits Standardsituationen, wie die Loslösung vom Elternhaus, die Entführung der Braut, erotische Abenteuer, unzweideutige Angebote, aber auch ihre gewaltsame Überwindung, wonach sie dann auf diese Weise zur Frau ›gemacht‹ worden ist, wie etwa Hera durch Zeus, der sich in Gestalt eines bibbernden Kuckucks in die Nähe ihres Schoßes begibt.

John William Waterhouse: Jason and Medea (1907). — Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Dann ist es — so will es diese Geschlechter–Dramaturgie vormaliger Zeiten, um die Frau geschehen. Sie hat nicht aufgepaßt, ist hinters Licht geführt worden. Es genügt, der Geliebten die Ehre zu nehmen, dann wird sie nolens volens ihren Überwältiger heiraten müssen. — Möglich ist alledings auch, daß hier sehr alte Erfahrungen rekapituliert werden, der Frauenraub auch unter vorzivilisierten Völkern. Der Hintergrund dürfte der sein, daß es eine immens hohe Müttersterblichkeit gegeben haben dürfte.

Wir sind inzwischen meilenweit entfernt von diesen Verhältnissen, und nur noch wenige wissen, was eigentlich im Ritus der entführten Braut noch so alles mitschwingt. Aber vieles von alledem spukt noch immer in den Köpfen und Körpern herum. Daher ist es so interessant, diese ebenso schillernden wie archetypischen Konstellationen ganz bewußt neu auszudeuten.

Alles ist Konvention, ganz besonders konventionell sind auch die gegenwärtigen Auseinandersetzungen, in denen viele AktivistInnen noch immer davon ausgehen, daß Frauen stets Opfer sind, die Opfer von Männern, daß Männer immer Täter sind und daß daher den Frauen immerzu Schutz gewährt werden müsse. Genau das aber bewirkt nichts anders als die Aufrechterhaltung überkommener Verhältnisse, die längst nicht mehr dem State of the art im Diskurs über Gender gerecht werden.

Aber oft hintergeht gerade dieser Diskurs seine eigenen Anforderungen. Daher ist es so interessant, vor dem Hintergrund unserer eigenen Gegenwart die dramatischen Situationen, in die Frauen im Mythos geraten, als solche zu deuten. — Wir spiegeln uns immerzu selbst und darauf kommt es an. Daher geht es auch nicht ums Urteilen, schon gar nicht ums Verurteilen, sondern einfach nur und immer wieder ums Verstehen.

[gview file=“Nennen-Frauenbilder_im_Mythos-WS19.pdf” save=“1”]