Philosophische Ambulanz

WS 2020 | freitags | 12:00–13:30 Uhr | Raum: online

Beginn: 6. Nov. 2020 | Ende: 19. Febr. 2020

Anmeldung beim House of Competence

Zum Kommentar als PDF

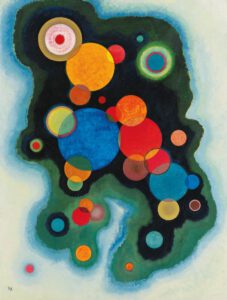

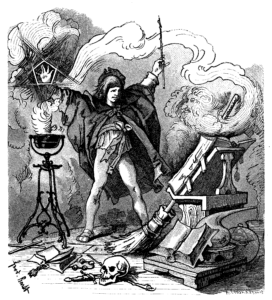

Ferdinand Bart: Der Zauberlehrling, (1882). Zeichnung aus dem Buch Goethe’s Werke, 1882.—Quelle: Public Domain via Wikimedia

Und sie laufen! Naß und nässer

Wird’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! —

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Werd ich nun nicht los.

»In die Ecke,

Besen! Besen!

Seid’s gewesen.

Denn als Geister

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,

Erst hervor der alte Meister.

(Goethe: Der Zauberlehrling)

In der Philosophischen Ambulanz kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen.—Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt.

Es kommt viel mehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen Fortschritt erreichen. Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wie der zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können.—Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Verstehen ist Erfahrungssache

Im Philosophischen Café kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es um nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen.—Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt. Es kommt vielmehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen tatsächlichen Fortschritt im Verstehen erreichen.

Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wieder zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können.—Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Wir müssen selbst entscheiden, wann wir etwas auf sich beruhen lassen, für welche Themen wir offen sind, und wofür wir uns wirklich brennend interessieren. Die Zunahme an Informationen ist dabei von erheblicher Bedeutung, denn sie führt gegenwärtig ganz offenbar zu Überforderungen. Alles könnte man wissen, aber jedes Wissen ist eigentlich unsicherer denn je.

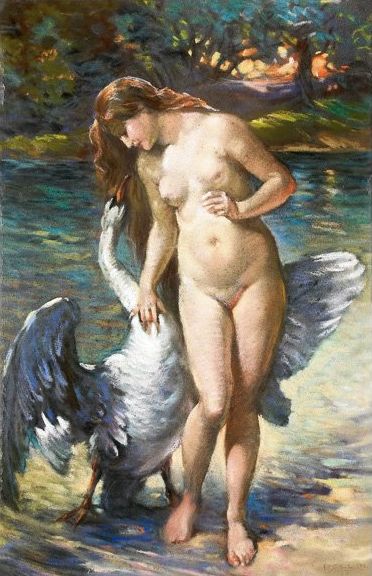

Mythen bieten ganz großes Theater. Wer sich darauf einläßt, findet sich alsbald schon in einer sehr privilegierten Position, nahe genug am Geschehen, um alles mitzubekommen, aber weit genug entfernt, nicht selbst mit hineingerissen zu werden.—Mythen dienen unserem Anspruch auf Sinn, wenn sie mustergültig durchspielen, was der Fall gewesen sein könnte, um uns anstelle von Erklärungen eine Erläuterung anzudienen. Eben das macht Kultur und Bildung aus,anhand zeitübergreifender Motive einschlägige Erfahrungen zu machen, um Vielfalt und Komplexität würdigen zu können und nicht als Bedrohung empfinden zu müssen.

Mythen bieten ganz großes Theater. Wer sich darauf einläßt, findet sich alsbald schon in einer sehr privilegierten Position, nahe genug am Geschehen, um alles mitzubekommen, aber weit genug entfernt, nicht selbst mit hineingerissen zu werden.—Mythen dienen unserem Anspruch auf Sinn, wenn sie mustergültig durchspielen, was der Fall gewesen sein könnte, um uns anstelle von Erklärungen eine Erläuterung anzudienen. Eben das macht Kultur und Bildung aus,anhand zeitübergreifender Motive einschlägige Erfahrungen zu machen, um Vielfalt und Komplexität würdigen zu können und nicht als Bedrohung empfinden zu müssen. Nicht von ungefähr wird diese Ergriffenheit im Symposion bei Platon als Wahn begriffen und sodann als ›heiliger‹ Wahn geadelt.—Von einem Augenblick zum anderen kann es aus unerfindlichen Gründen geschehen, was nicht selten ohne Mühe auch Umstehende beobachten können: Eine tiefgreifende Wesensveränderung geht damit einher; Gefühle, Herz und Verstand, Kopf und Bauch, der ganze Körper spielt verrückt.

Nicht von ungefähr wird diese Ergriffenheit im Symposion bei Platon als Wahn begriffen und sodann als ›heiliger‹ Wahn geadelt.—Von einem Augenblick zum anderen kann es aus unerfindlichen Gründen geschehen, was nicht selten ohne Mühe auch Umstehende beobachten können: Eine tiefgreifende Wesensveränderung geht damit einher; Gefühle, Herz und Verstand, Kopf und Bauch, der ganze Körper spielt verrückt. Ein neues Verständnis von Politik steht auf der Agenda. Es geht um ein neues Miteinander, das in der Anonymität unserer Städte inzwischen kaum mehr möglich scheint.—Im Vergleich zu vormaligen Epochen sind wir seit den 70ern jedoch sehr viel selbstbewußter, selbstbestimmter, emanzipierter und insofern tatsächlich ›mündig‹ geworden. Also wer braucht wirklich noch Politiker, um die eigenen Interessen zu vertreten? Wer braucht noch politische Parteien mit Gesamtpaketen, die man von Fall zu Fall anders schnüren würde?

Ein neues Verständnis von Politik steht auf der Agenda. Es geht um ein neues Miteinander, das in der Anonymität unserer Städte inzwischen kaum mehr möglich scheint.—Im Vergleich zu vormaligen Epochen sind wir seit den 70ern jedoch sehr viel selbstbewußter, selbstbestimmter, emanzipierter und insofern tatsächlich ›mündig‹ geworden. Also wer braucht wirklich noch Politiker, um die eigenen Interessen zu vertreten? Wer braucht noch politische Parteien mit Gesamtpaketen, die man von Fall zu Fall anders schnüren würde?