Philosophische Ambulanz

WS 2019 | freitags | 11:30–13:00 Uhr | Raum: 30.91–110 (OG)

Beginn: 23. Okt. 2019 | Ende: 7. Febr. 2020

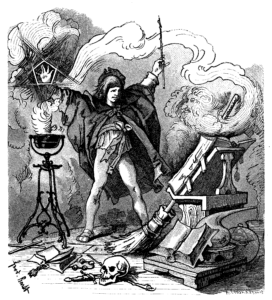

Ferdinand Bart: Der Zauberlehrling, (1882). Zeichnung aus dem Buch Goethe’s Werke, 1882.—Quelle: Public Domain via Wikimedia

Und sie laufen! Naß und nässer

Wird’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! —

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Werd ich nun nicht los.

»In die Ecke,

Besen! Besen!

Seid’s gewesen.

Denn als Geister

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,

Erst hervor der alte Meister.

(Goethe: Der Zauberlehrling)

In der Philosophischen Ambulanz kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen.—Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt. Es kommt viel mehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen Fortschritt erreichen. Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wie

der zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können.—Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswech sel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophische_Ambulanz-WS19.pdf” save=„1”]