Über die Sprengkraft einer Lovestory

Der Liebesgott Amor ist ein Sohn der Göttin der Liebe und dem Gott des Krieges, also Venus und Mars.—Mythische Figuren sind immer auch Allegorien, was bedeutet, daß sie etwas abbilden, was eigentlich alle vor Augen haben, sich aber nur schwer sagen läßt. Also bringt man es auf eine dieser Götterfiguren und hat dann auch noch einen Charakter dazu.

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Amor als Sieger, 1601.

Cupido, wie er bei den Römern genannt wird, hat immer einen Köcher mit Pfeilen bei sich. Schnell wie der Wind, taucht er urplötzlich auf, und nach der Tat ist er ebenso schnell auch schon wieder weg.

Er ist ein Heckenschütze, so daß seine Opfer, ob sie wollen oder nicht, in Liebe entflammen. Dabei schießt er mit zweierlei Pfeilen, mit goldenen– für die erwiderte, mit bleiernen Pfeilen für die unerwiderte Liebe.

Man sollte dabei an den lächerlichen Professor Unrath denken, aus Heinrich Manns „Blauem Engel” und den Film, in dem Marlene Dietrich die Rolle ihres Lebens fand.

Am Ende wird der Professor sich nützlich machen, um der von ihm Angebeteten feschen Lola nahe zu sein, sich aber vollkommen lächerlich machen. Es ist der Absturz einer allerdings despotischen Autorität, was die ehemaligen Schüler im Publikum mit oberflächlichem Gaudi goutieren, ohne das doch auch Tragische daran überhaupt zu bemerken.

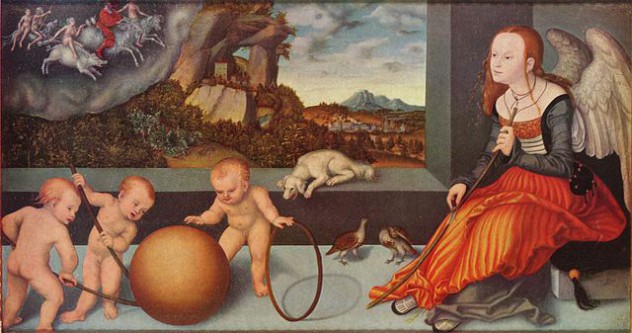

Alle Details einer Allegorie sind nicht zufällig, sondern mit bedacht gewählt und komponiert.—Amor ist noch ein rechts–unmündiges Kind, was bedeutet, daß er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann für das, was er anrichtet. Es sollte sich also bitte hinterher niemand beklagen, der nun einmal in Liebe entbrannt ist und dann wer weiß was gemacht hat…

Als leicht bekleidete Knabe ist Amor stets mit Lausbubengesicht unterwegs. Caravaggio macht dann mit guten Gründen ein Siegerlächeln daraus.—Ja, die Liebe siegt gewissermaßen immer, selbst wenn sie unglücklich verläuft und schlußendlich alles in Schutt und Asche liegt.

Wenn Amor mit einem seiner Pfeile trifft, dann werden die Getroffenen nicht nur von einer Liebe ergriffen, der sie sich nicht erwehren können, sondern sie haben dann auch die damit einhergehenden Problem am Hals.—Die Allegorie dieses kindlichen Gottes bringt daher vorzüglich auf den Punkt, was die Liebe gesellschaftlich eigentlich ist: Pure Anarchie!

Deswegen wird oft nichts dem Zufall überlassen, wobei viel Wert gelegt wird auf „standesgemäße” Hochzeiten etc. pp.—Deswegen wird Sex, von „freier Liebe” ganz zu schweigen, verfolgt wie die Pest. Dabei ist die Erotik selbst eigentlich weniger das Problem, aber die Liebe, die darüber aufkommt, kann Verbindungen stiften, die nie und nimmer hätten sein dürfen.

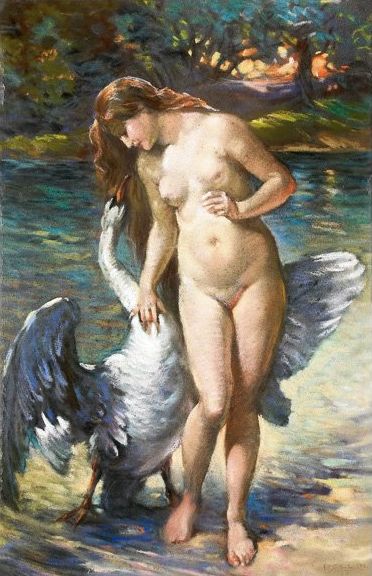

Liebe mag immer auch ein Anfang sein, insbesondere für die Liebespaare selbst, aber für Gemeinschaften ist sie womöglich das Ende eines langen Burgfriedens.—Und genau das passiert immer wieder, etwa bei Romeo und Julia, die sich als Abkömmlinge zutiefst verfeindeter Clans ineinander verlieben, was daher ein böses Ende nehmen muß.

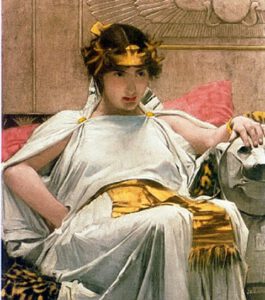

Archetypische Liebhaber Romeo und Julia porträtiert von Frank Dicksee (1884).

Gestiftet werden solche Verbindungen also durch einen verantwortungslosen Heckenschützen, der Liebespfeile verschießt und sich sonst kaum etwas dabei denkt.—So wie er dreinblickt, wirkt es eher, als wäre Liebe nichts weiter als ein neckisches Spiel.

Das Symposion von Platon ist diesem Eros, also dem Gott der Liebe gewidmet. Der Text ist einer der wichtigsten der Menschheitsgeschichte, weil er so tief blicken läßt, nicht nur in die Liebe selbst, sondern auch in die Machenschaften, die sich darum herum ranken.—Dazu gehört insbesondere die Vereinnahmung Platons durch Religionsführer, die ernsthaft glauben machen wollen, Platon habe nur die nicht–erotische Liebe geadelt und alle anderen Formen herabgewürdigt.

Genau das ist nicht der Fall. Wie so oft findet sich bei Platon auch in dieser Angelegenheit wieder das Bild von Stufen, die man schrittweise nehmen sollte, um dann möglichst unter Führung der Philosophie, um zur Wahrheit wie im Höhlengleichnis oder zur Schönheit wie im Symposion aufzusteigen.—Daher steht auch das Gegenteil von dem im Text, was die Religionsfürsten in ihrem Griesgram und nicht selten ohne Doppelmoral seit Jahrtausenden verkünden.

Wenn Sokrates in seiner Rede ausgiebig von seiner legendären Lehrerin namens Diotima erzählt und deren Philosophie der Liebe sich offenbar selbst zu eigen gemacht hat, dann hören wir das Gegenteil von dem, was die Kirchen so vehement fordern.—Tatsächlich ist Liebe wie eine Droge mit Nebenwirkungen, die einen „heiligen Wahn” auslösen. Das dürfte dann auch das Motiv sein, warum so viele Religionen die Liebe als solche verdrängen, weil sie das Heilige ganz für sich und die eigene Institution allein beanspruchen wollen.

Dieser Dialog beginnt wie ein jeder sokratischer Dialog, nur diesmal mit vertauschten Rollen. Eigentlich ist Sokrates immer der Held, der über steile Thesen, die kollabieren müssen, wie sodann auch über seine Gesprächspartner lacht. Nun aber ist er in nicht in dieser Position, sondern seine Gesprächspartnerin. Sie weiß einfach mehr, als der offenbar noch junge Sokrates, der ihr dann auch folgt in diesem Dialog.

Es beginnt sogleich mit einer höchst spektakulären dialektischen Figur: Der Gott der Liebe können gar kein Gott sein, weil er nicht wie diese vollkommen ist, sondern stattdessen mit einem feinen Gespür ausgestattet sei für das, was ihm fehlt.—Liebe zielt demnach auf die Attraktion dessen, was fehlt und daher so anziehend ist.

Daher sei der Liebesgott auch kein Gott, sondern nur ein Dämon, der übrigens einer beigesteuerten Erzählung zufolge aus einer selbst märchenhaften Verbindung zwischen Fülle und Armut entstanden sein soll.

Darin stalkt die Armut den Reichtum ganz gezielt am Ort einer opulenten Festivität. Sie hält sich bedeckt, bis der Reiche höchst berauscht ins Freie tritt und unter einem Baum seinen Rausch ausschläft. In dieser Situation macht sich die Armut an ihm so zu schaffen, daß sie Sex mit ihm hat, schwanger wird und den Eros gebiert.—Es ist berückend, wie lyrisch sich Mythen mitunter geben können.

Das Liebesgift in den Pfeilen des Amor ist überwältigend. Da steht dann nicht selten schon bald alles auf dem Spiel, und genau das ist das Anarchische und so oft Skandalisierte an der Liebe.—Manche beherrschen sich und verleugnen die Liebe aus vielerlei Rücksicht, aber manche haben vielleicht noch eine Rechnung offen.

Genau das steht im Hintergrund der aktuellen Legendenbildung um Harry und Meghan, angesichts einer Netflix Serie über ihre Liebes– und Leidensgeschichte.—Diese Liebe steht definitiv unter dem Zeichen der Tragödie um Diana. Und die Traumatisierung des jungen Harry seinerzeit durch den Tod seiner Mutter, ist das eigentliche Motiv der Handlung.

Harry setzt Meghan seiner Mutter gleich und rächt sich nunmehr an allen, die sie seinerzeit in den Tod getrieben haben. Als wäre er es ihr und sich selbst schuldig, endlich erwachsen geworden, endlich mit allen abrechnen zu können.

Psychologisch ist dieses Manöver übrigens ausgesprochen heikel. Es ist nämlich die Frage, ob Meghan eigentlich sie selbst sein darf, ob sie nicht vielmehr in dieser Projektionsarbeit völlig marginalisiert wird, was sich später einmal rächen dürfte. Wer ist schon gern auf Dauer nur ein Stellvertreter.

Aber etwas anderes geschieht zugleich.—Es ist eine fällige Generalabrechnung mit dem Britischen Königshaus und dem latenten Rassismus im Empire, das schon lang keines mehr ist. Ohnehin stehts das Vereinigtes Königreich seit dem Brexit ohnehin nicht mehr auf sicheren Säulen.

Da sieht man, wie sehr die freie Partnerwahl aus Gründen der Liebe dazu angetan ist, Probleme anzuzeigen, die schon immer routiniert überspielt worden sind. Das ist der Anarchismus der Liebe, plötzlich verfängt vieles nicht mehr.

Irgendwer fängt aus unerfindlichen Gründen plötzlich damit an, öffentlich zu bekunden, daß sich ein Elefant im Raum befindet, über den niemand willens ist, auch nur ein Wort zu verlieren. Das war auch Common Sense bisher. Aber jetzt ist der Elefant nun einmal erwähnt…

Wie sagte noch der in Worten stets sparsame Konrad Adenauer: „Die Situation ist da!”

Mythen bieten ganz großes Theater. Wer sich darauf einläßt, findet sich alsbald schon in einer sehr privilegierten Position, nahe genug am Geschehen, um alles mitzubekommen, aber weit genug entfernt, nicht selbst mit hineingerissen zu werden.—Mythen dienen unserem Anspruch auf Sinn, wenn sie mustergültig durchspielen, was der Fall gewesen sein könnte, um uns anstelle von Erklärungen eine Erläuterung anzudienen. Eben das macht Kultur und Bildung aus,anhand zeitübergreifender Motive einschlägige Erfahrungen zu machen, um Vielfalt und Komplexität würdigen zu können und nicht als Bedrohung empfinden zu müssen.

Mythen bieten ganz großes Theater. Wer sich darauf einläßt, findet sich alsbald schon in einer sehr privilegierten Position, nahe genug am Geschehen, um alles mitzubekommen, aber weit genug entfernt, nicht selbst mit hineingerissen zu werden.—Mythen dienen unserem Anspruch auf Sinn, wenn sie mustergültig durchspielen, was der Fall gewesen sein könnte, um uns anstelle von Erklärungen eine Erläuterung anzudienen. Eben das macht Kultur und Bildung aus,anhand zeitübergreifender Motive einschlägige Erfahrungen zu machen, um Vielfalt und Komplexität würdigen zu können und nicht als Bedrohung empfinden zu müssen. Nicht von ungefähr wird diese Ergriffenheit im Symposion bei Platon als Wahn begriffen und sodann als ›heiliger‹ Wahn geadelt.—Von einem Augenblick zum anderen kann es aus unerfindlichen Gründen geschehen, was nicht selten ohne Mühe auch Umstehende beobachten können: Eine tiefgreifende Wesensveränderung geht damit einher; Gefühle, Herz und Verstand, Kopf und Bauch, der ganze Körper spielt verrückt.

Nicht von ungefähr wird diese Ergriffenheit im Symposion bei Platon als Wahn begriffen und sodann als ›heiliger‹ Wahn geadelt.—Von einem Augenblick zum anderen kann es aus unerfindlichen Gründen geschehen, was nicht selten ohne Mühe auch Umstehende beobachten können: Eine tiefgreifende Wesensveränderung geht damit einher; Gefühle, Herz und Verstand, Kopf und Bauch, der ganze Körper spielt verrückt.